Lombok, au-dessus du volcan

L’île de Lombok, en Indonésie, a été le théâtre au XIIIe siècle de la plus violente éruption volcanique des 10 000 dernières années. Une équipe internationale dirigée par des Français œuvre à la reconstitution de l’histoire d'un tel événement, et de ses conséquences à l’échelle de la planète.

Paloma Bertrand - Publié le

L’intérêt des scientifiques pour le volcan de l’île de Lombok est éveillé en 1988 par une énigme. Des carottes de glace prélevées aux deux pôles de la planète présentent en effet une même anomalie : un pic d’acidité à des profondeurs de glace correspondant à une année proche de 1259. Les glaciologues évoquent à l’époque une gigantesque éruption volcanique. Mais ce n’est qu’en 2013 qu’une équipe dirigée par Franck Lavigne, du Laboratoire de géographie physique du CNRS, confirme l’hypothèse en identifiant le volcan responsable de cette perturbation de l’atmosphère terrestre.

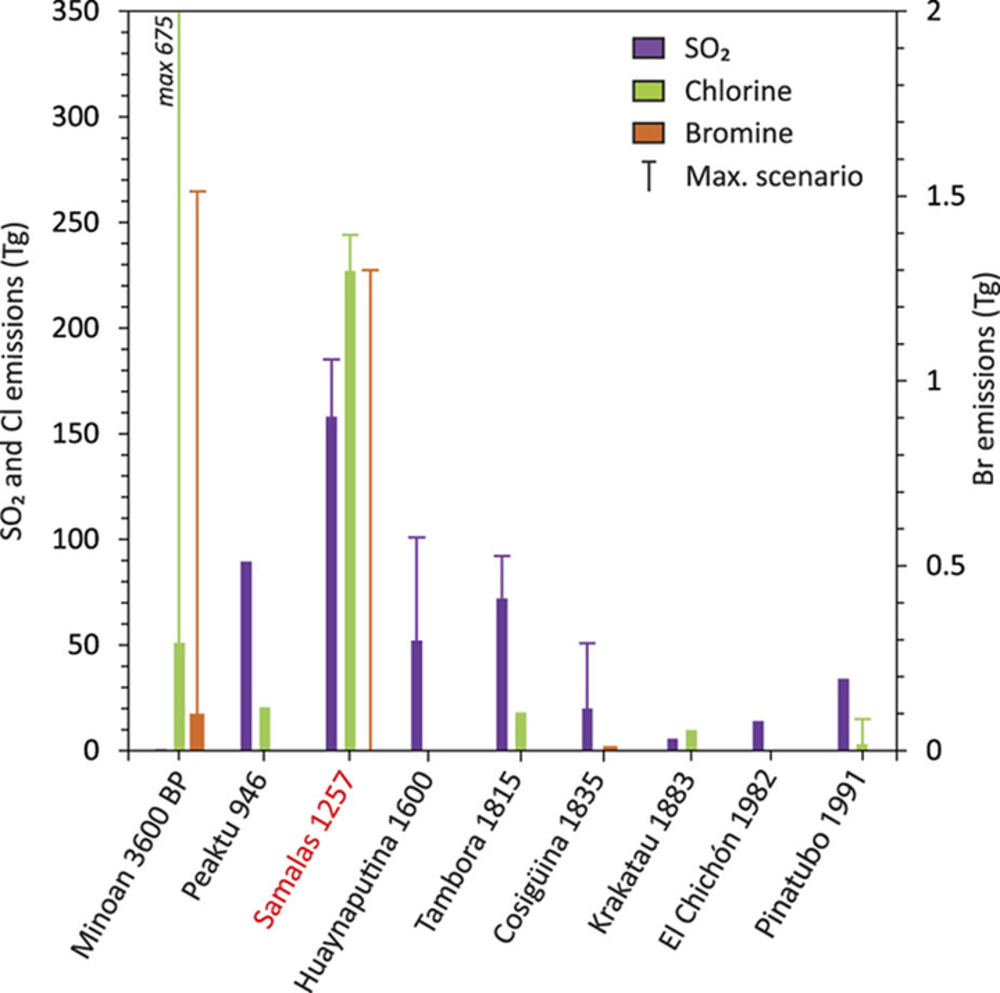

Il s’agit du Samalas, dans le complexe volcanique du Rinjani, sur l’île de Lombok. La dernière publication de l’équipe dans Nature/Scientific Reports permet de dresser un scénario plus précis de cette éruption et de ses conséquences. En 1257, en quelques dizaines d’heures, l’éruption a libéré 40 kilomètres cubes de magma sous la forme de cendres et de pierres ponces éjectées jusqu’à 43 kilomètres d’altitude dans l’atmosphère. L’analyse des éléments volatils piégés dans le magma montre que 158 millions de tonnes de dioxyde de soufre, 227 millions de tonnes de chlore et jusqu’à 1,3 million de tonnes de brome ont été libérés dans la haute atmosphère au cours de l’éruption.

Ces mesures sont en accord avec les modélisations climatiques qui estiment que la baisse des températures à la surface de la Terre a atteint 0,6 à 5,6 °C pendant une période de quatre à cinq ans, une estimation compatible avec la survenue de famines, pandémies et perturbations socio-économiques majeures dans certaines régions de l’hémisphère Nord (Angleterre, France, Japon) au milieu du XIIIe siècle. Les chercheurs vont même plus loin en avançant que ce dégazage intensif pourrait avoir provoqué à la même époque une destruction massive de la couche d’ozone. Les travaux à venir tenteront de confirmer cette hypothèse.