Pas de consensus sur la dangerosité du glyphosate

Le désherbant le plus utilisé au monde est-il cancérigène ? Deux études contradictoires sèment le doute sur la dangerosité du glyphosate, agent principal de l’herbicide Roundup. L’Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) et le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) n’arrivent pas à se mettre d’accord. Retour sur une polémique entre grands chimistes et petites graines.

Chloé Huguenin - Publié le

Les jardiniers devront-ils bientôt revenir aux méthodes de grands-mères pour avoir un beau gazon ? L’accord sur la réautorisation du glyphosate – le principe actif du Roundup, le désherbant de la firme Monsanto –, a été discuté les 7 et 8 mars 2016 par la Commission européenne. La date limite de l’autorisation précédente est arrivée à péremption, mais la séance a abouti à un report de la décision au 30 juin 2016.

Si les États membres ont autant de mal à se mettre d'accord, c'est que le débat fait grand bruit. Deux rapports censés définir la cancérogénicité ou l’innocuité de la molécule se contredisent. L’un, réalisé en mars 2015 par le CIRC (Centre international de recherche sur le cancer), membre de l’OMS, classe le glyphosate comme cancérogène probable. L’autre rapport, effectué par l’Efsa (l'Autorité européenne de sécurité des aliments) en novembre 2015, conclut qu’il est improbable que le glyphosate soit cancérogène, mais demande toutefois un complément d’information sur le destin et le comportement du glyphosate dans l’environnement.

Là où le glyphosate passe, l’herbe ne repousse pas...

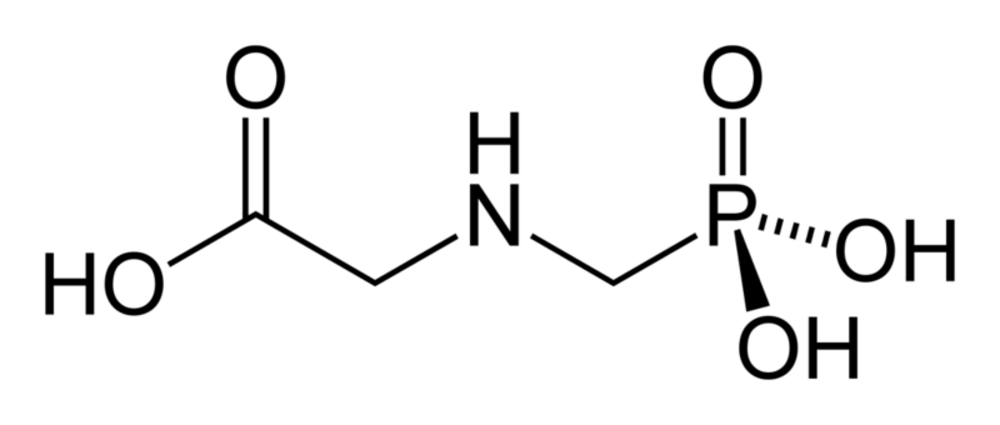

Le Roundup fait partie des herbicides dits totaux ou non sélectifs, c’est à dire qu'il élimine toute vie végétale sans distinction d’espèce. Le glyphosate empêche la plante de synthétiser ses protéines, ce qui provoque sa mort. À noter que pour pénétrer dans les tissus végétaux, la molécule a besoin d'être associée à des adjuvants comme la tallowamine.

Brevetée par Monsanto en 1974, le glyphosate est utilisé par d’autres firmes depuis son entrée dans le domaine public en 2000. C’est aujourd’hui l’herbicide le plus utilisé dans le monde avec une production de plus de 700 000 tonnes en 2012, intégrées dans plus de 750 produits différents. Ce gigantesque marché se combine à celui des plantes résistantes au glyphosate, produites par les mêmes firmes. Ainsi, dans un champ de maïs traité au glyphosate, seuls poussent les pieds de maïs génétiquement modifiés pour résister à l’herbicide. Tous les végétaux annexes naturellement présents dans les champs (fleurs sauvages, herbe) sont éliminés.

Deux études en apparence similaires mais différentes dans le fond

Sur la forme, les deux rapports se rejoignent. Il s’agit, dans les deux cas, d’avis – et non pas d’études produites par des laboratoires ou autres autorités scientifiques – qui se basent tous les deux sur une analyse de centaines d’études. Celle du CIRC a été lancée en réponse à une recommandation d’un comité de scientifiques seniors en 2014, qui définit les études à effectuer en priorité par l’organisme. Le rapport de l’Efsa tire son origine d’une demande de Bruxelles en vue du vote de réautorisation.

Cependant, leurs conclusions diffèrent complètement. Le CIRC émet une classification dans laquelle le glyphosate figure comme « cancérogène probable », dernier rang sur son échelle avant celui de « cancérigène certain ». Comme l’indique Dana Looms, scientifique au CIRC, au journal Le Figaro, cela signifie que « les indications chez les animaux de laboratoire sont suffisantes, mais limitées chez l’homme ». De son côté, l’Efsa déclare qu’il est « improbable que la substance soit cancérogène » et que les risques pour les abeilles, les arthropodes, les micro-organismes et les macro-organismes du sol sont considérés comme mineurs. « Les rapports se contredisent, mais ils n’ont pas la même finalité et ne s’appuient pas sur les mêmes critères », note Jean-Pierre Cravédi, scientifique à l’Inra en toxicologie alimentaire.

« Le CIRC se préoccupe du “danger”. Il se prononce quasi exclusivement sur l’effet cancérogène sans s’intéresser aux autres effets possibles, notamment sur le système nerveux, rappelle le chercheur. Dans le cas de l’Efsa, le “risque” est également pris en compte. Si l’on observe que l’effet n’a été obtenu qu’à des doses massives, on n’accordera pas le même poids que si l’effet est obtenu à des doses plus faibles ou plus proches de ce qui peut se produire en termes d’exposition. »

Les méthodes utilisées par les deux organismes révèlent d’autres différences notables. Le CIRC s’est basé sur des études traitant de cas réels, avec des herbicides composés du glyphosate combiné à ses adjuvants. L’Efsa, en revanche, s’est concentrée sur la molécule elle-même, sans prendre en compte les co-formulants présents dans le produit commercial. Si certains scientifiques valorisent ce procédé, arguant que le rôle du glyphosate seul est bien le sujet du débat, d’autres critiquent cette manœuvre, car dans la réalité du consommateur, personne n’est exposé uniquement au glyphosate. Pour Christophe Noisette, membre de l'association Inf'OGM, le discours de l’Efsa n’est pas clair : « L’Efsa dit que le glyphosate n’est pas dangereux, mais elle reconnaît aussi que plusieurs données sont manquantes pour permettre une évaluation conforme aux lignes directrices de l’Union européenne. »

Autre point d'achoppement, le comité de l'Efsa a eu accès à des études inaccessibles pour le CIRC, car placées sous le scellé du secret industriel. « Une partie des données n’est pas publiée, elle reste la propriété des firmes. Il y a des choses à modifier, mais ce qui est important c’est que l’organisme qui produit ces substances dispose de ces études », tempère Jean-Pierre Cravédi.

L'indépendance des experts en question

Comme le veut la procédure de l’Efsa, l’étude sur laquelle se base ses conclusions a été réalisée par l’un des pays membres, ici l’Allemagne via son BfR (Federal Institute for Risk Assessment). Or, cette procédure déclenche de vives critiques de la part des associations écologistes, car le comité scientifique du BfR comprend des industriels des pesticides. « L’indépendance des experts est une question fondamentale. Ce qu’est un expert indépendant est très compliqué à évaluer. C’est pour cela qu’il faut a minima une pluralité d’opinions, ce qui n’est pas le cas dans le comité actuel de l’EFSA », critique Christophe Noisette, membre de l’association Inf'OGM.

Une discussion agitée

Des deux côtés, les critiques fusent et le dialogue est difficile. Une rencontre entre les deux organismes qui devait avoir lieu début 2016 a été annulée à cause d’une mésentente. Le directeur du CIRC a demandé à l’Efsa de retirer de son site Internet la présentation qu’elle y fait de leur étude, notamment la qualification du travail du CIRC de « première étape d’évaluation préalable », sous-entendant un travail superficiel. Ne constatant aucune correction, le CIRC a annulé la rencontre.

Le 27 novembre 2015, 96 scientifiques qui se proclament indépendants se sont penchés sur les deux études et ont publié une lettre ouverte à la Commission européenne en faveur de l’avis du CIRC. Selon Christophe Noisette, « il manque un élément important de confiance dans le débat. Après, on pourra discuter d’expertise, de dossiers, on pourra confronter les avis. Mais rendons transparentes les données. Recréons le climat d’une controverse scientifique saine, hors de tout conflit d’intérêts. Et surtout en amont, posons la question de l’utilité sociale de ces herbicides totaux dans le cadre d’une agriculture nourricière et respectueuse de l’environnement. »

Des réactions de toute part

Le débat agite les sphères militantes, politiques et scientifiques. « Si le glyphosate venait à être interdit, analyse Christophe Noisette, il faudrait alors mettre en place un scénario pour sortir de cet herbicide. comment en sortir sans mettre les agriculteurs dans la misère plus qu’ils ne le sont déjà. De nombreuses expériences prouvent que c’est possible, à condition que l’État accompagne ceux qui ne veulent plus utiliser de telles molécules. Parce qu’au final, qui en tire les bénéfices ? Pas les agriculteurs, pas les consommateurs, mais bien les vendeurs de produits chimiques. »

Face à la polémique, d'autres instances se sont manifestées. Ainsi, l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire

de l’alimentation, de l’environnement et du travail) s’est replongée en 2015 dans les deux études, spécifiant que « le niveau de preuve de cancérogénicité chez l’animal est limité ». L’agence a également annoncé vouloir mettre en place un groupe de travail pour se concentrer sur les co-formulants ajoutés au glyphosate dans ses formules commerciales. Par ailleurs, la Food and Drug Administration (FDA) a annoncé en février 2016 son intention de vérifier la quantité de glyphosate dans des aliments comme le maïs, le soja, le lait et les œufs. De nombreuses études scientifiques arrivent également de toutes parts. Le glyphosate a été retrouvé dans la bière allemande, les tampons hygiéniques et l’urine de 99,6 % des 2 000 Allemands ayant pris part à une étude. Bien que la plupart de ces expertises n’aient pas fait l’objet de publications, leurs résultats interpellent. Les associations sont sur le qui-vive. Une pétition lancée par la Ligue contre le cancer, Foodwatch et Générations futures pour que Bruxelles prenne en compte le rapport du CIRC et applique en conséquence le principe de précaution a recueilli plus de 130 000 signatures depuis le 25 février 2016.

Devant la réaction de ces associations et aux mouvements populaires, les gouvernements se divisent. La France a rejoint la Suède, l’Italie et les Pays-Bas pour un « non » à la réautorisation. Par ailleurs, les députés français ont voté, le 17 mars 2016, l’interdiction de pesticides nocifs pour les pollinisateurs et la mairie de Madrid a annoncé qu’elle arrêterait l’usage du glyphosate dans ses parcs et jardins. En Europe, le glyphosate bénéficie pour l'heure d’autorisations provisoires. Afin de clarifier la situation, les comités scientifiques européens sont appelés à se réunir une nouvelle fois les 18 et 19 mai 2016.