Les bassines de la discorde

Face à des périodes de sécheresse de plus en plus sévères et nombreuses, les « bassines » et autres « mégabassines » constituent-elles une solution viable pour irriguer les cultures ?

Pierre Girard - Publié le

Stocker l’eau de pluie l’hiver, quand elle est moins rare, pour irriguer les cultures l’été, quand elles en manquent pour pousser : en agriculture, les réservoirs d’eau semblent relever du bon sens. Mais bien avant les affrontements de Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, ces ouvrages suscitaient déjà de vifs débats. Depuis une vingtaine d’années, ils cristallisent les oppositions autour du choix de modèle agricole et de l’impact des prélèvements d’eau sur l’environnement, dans un contexte de changement climatique. Entre agriculteurs favorables aux « réserves de substitution » et écologistes hostiles aux « mégabassines », difficile de dégager objectivement le bilan des données scientifiques.

De l’eau pour les cultures

« Je fais pousser des patates douces énormes, sans une goutte d’eau et sans aucune humidité. » En août 2022, en plein épisode de sécheresse historique, cette fière affirmation d’un maraîcher de l’Essonne a fait l’effet d’une bombe, reprise dans plusieurs médias nationaux. Pourtant, comme le rappellent les scientifiques, si certaines plantes sont moins gourmandes en eau que d’autres, aucun végétal ne peut se passer d’eau pour pousser.

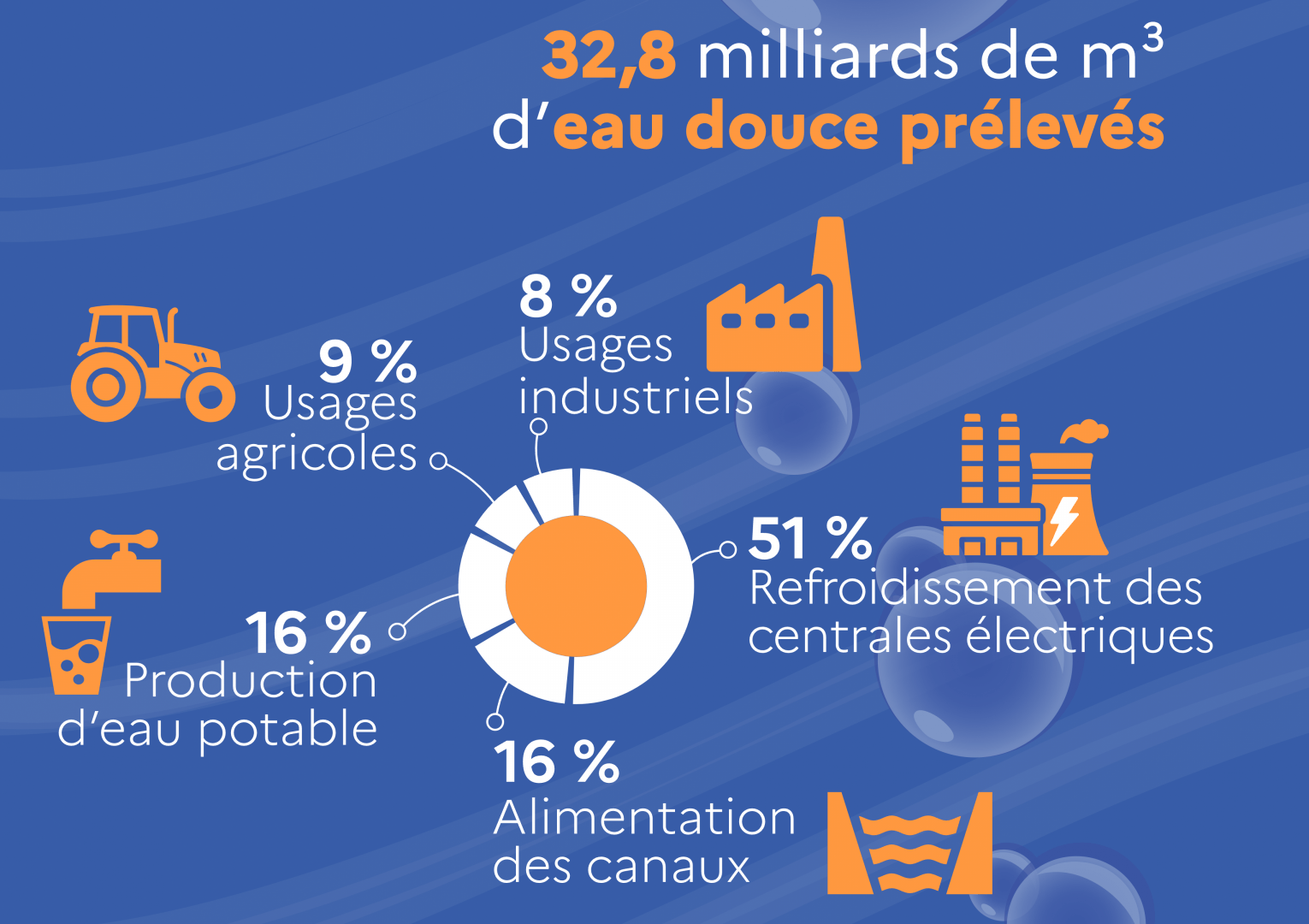

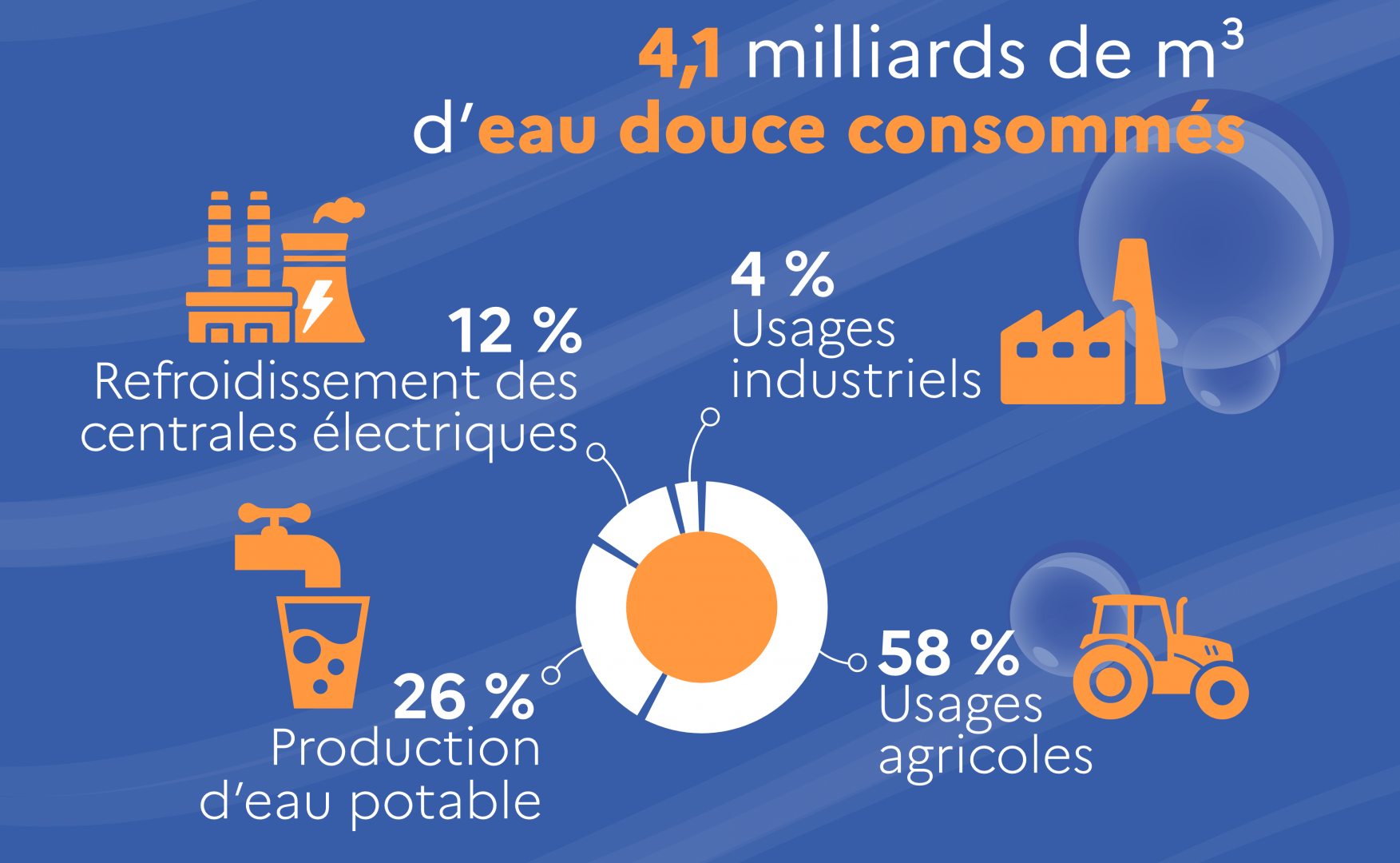

L’agriculture a donc besoin d’eau et, en France, dans l’immense majorité des cas, elle s’appuie sur l’eau de pluie. Sur le territoire métropolitain, il tombe 503 milliards de m3 d’eau de pluie chaque année. À titre de comparaison, le volume d’eau douce extraite chaque année des nappes, des lacs ou des cours d’eau est de 32,8 milliards de m3. Moins d’un litre sur dix est destiné à l’agriculture (9 %).

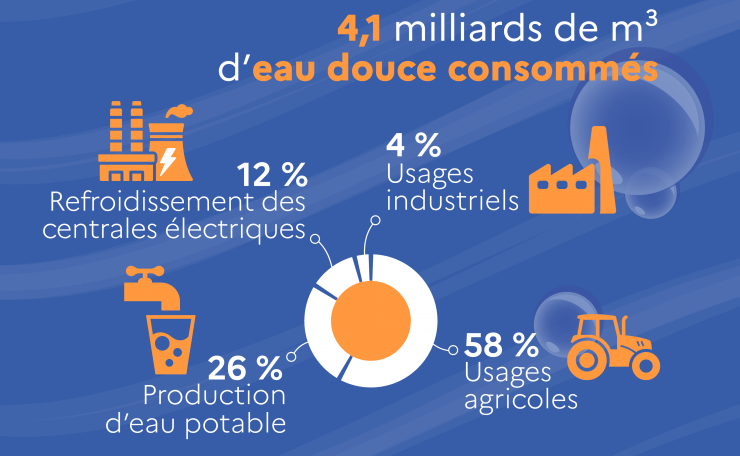

Pourtant, l’agriculture est bien l’activité humaine la plus consommatrice d’eau en France, devant la production d’eau potable, le refroidissement des centrales électriques et l’industrie. Pour une raison simple : une centrale nucléaire, par exemple, relâche l’eau après l’avoir utilisée afin de refroidir ses circuits, mais l’agriculture ne la restitue pas au milieu naturel. L’eau est soit captée par le sol et les plantes, soit évaporée. Pas un litre ne retourne aux cours d’eau en bout de chaîne.

Sécheresse 2022-2023 : un avant-goût du futur

À l’été 2022, dans le Cantal, la production de l’emblématique fromage AOP salers a été arrêtée pour la première fois de son histoire : les prairies avaient jauni sous l’effet de la sécheresse et ne permettaient plus d’alimenter les vaches. Privés d’eau pendant des semaines, des milliers de maraîchers et de céréaliers européens ont perdu une part importante de leur récolte. Du jamais vu.

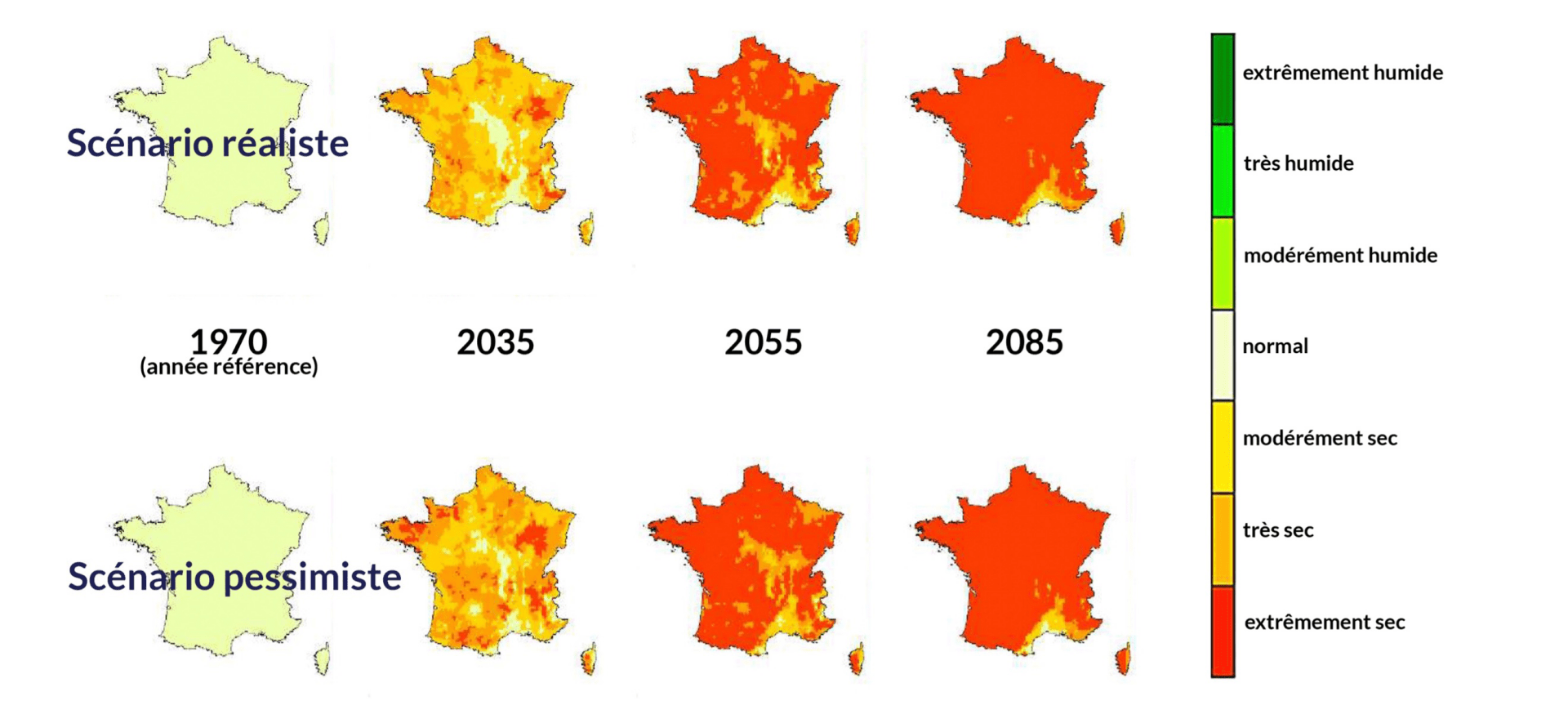

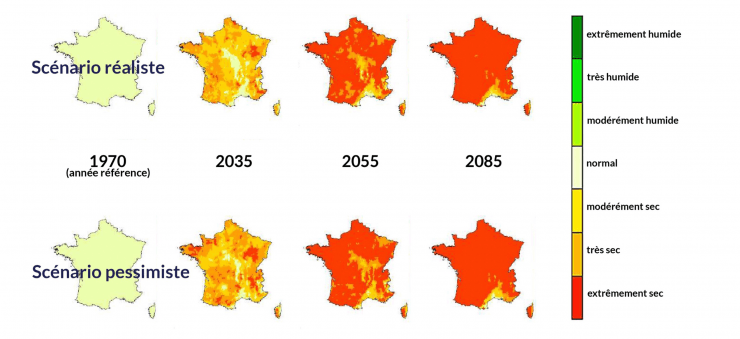

Avec le changement climatique, la pluie ne suffit plus. L’été 2022, puis l’hiver 2022-2023 ont battu le record du nombre de jours d’affilée sans la moindre goutte de pluie en France. D’après les projections de Météo-France, cette sécheresse montre ce à quoi ressembleront les futures saisons agricoles, avec en plus des sols qui s’assèchent dangereusement.

L’irrigation à la rescousse

Pour compléter l’eau de pluie qui se fait de plus en plus rare, l’agriculture se tourne vers les apports artificiels. En France, 6,8 % des surfaces agricoles sont aujourd’hui irriguées. C’est encore peu, mais la tendance est à la hausse : en 2010, cette proportion n’était que de 5,8 %. Pour un tiers des surfaces irriguées, il s’agit de maïs, une culture en grande partie destinée à l’alimentation des animaux d’élevage. Cette plante originaire du Mexique est moins gourmande en eau que le blé par exemple, mais elle en a besoin en été, au moment où il pleut le moins. Les opposants aux « mégabassines » font d’ailleurs le lien entre l’extension de l’irrigation et la consommation de produits animaux : « Il est indispensable de réduire notre consommation (…) pour diminuer notre pression sur les ressources naturelles et donner les moyens à un élevage écologique d’exister », avance notamment Greenpeace.

Qu’est-ce qu’une « mégabassine » ?

Le terme de « mégabassine » n’existe qu’en français. Ce néologisme est loin d’être neutre, car ce sont ses détracteurs qui l’ont inventé. Le mouvement des Soulèvements de la Terre en propose une définition : une mégabassine contient plus de 50 000 m3 d’eau et s’étend sur une surface de plus d’un hectare. Voilà pour le côté « méga ». Mais ce qui lui vaut son surnom de « bassine », c’est qu’elle est recouverte de bâches plastiques qui assurent son étanchéité, comme certaines bassines ménagères. Avant d’être rebaptisée, elle menait une existence plus discrète sous le nom de « retenue de substitution », une retenue alimentée par pompage dans les nappes phréatiques ou les cours d’eau, comme à Sainte-Soline. Creusée dans le sol et entourée de hautes digues, une telle retenue contient l’équivalent de 150 à 300 piscines olympiques. Son usage est strictement agricole et souvent réparti sur plusieurs dizaines de fermes.

Combien de bassines en France ?

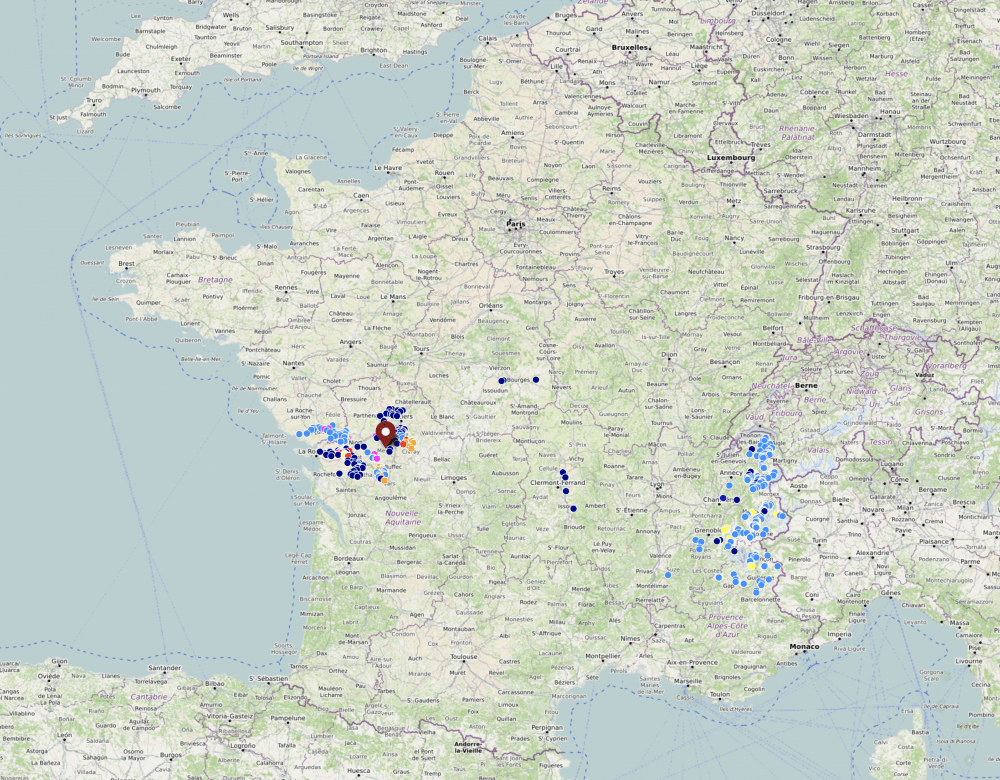

Dans les Deux-Sèvres, le projet contesté prévoit la construction de 16 réserves de substitution, mais les organisations Bassines Non Merci et Les Soulèvements de la Terre ont déjà recensé près de 300 projets sur leur carte participative. Cette base de données vise à informer le grand public et à organiser les mouvements de protestation. Elle est aussi la seule carte de France qui existe, car il n’y a aucun inventaire officiel des retenues d’eau existantes ou en projet à l’échelle nationale. La question relève localement des agences de l’eau, qui sont chargées de planifier la gestion de la ressource pour chacun des bassins hydrographiques.

Deux autres types de retenues d’eau

Les barrages sont à l’origine des retenues les plus connues, car souvent très imposantes, comme celle de Serre-Ponçon (en haut), le plus grand lac artificiel métropolitain avec une superficie supérieure à 28 km2. Ces retenues barrent un cours d’eau ou un canal de dérivation. Leur usage est partagé entre l’agriculture, la production d’électricité, l’eau potable et même le tourisme.

Les retenues collinaires (en bas) sont situées au bas d’une colline et recueillent uniquement l’eau de pluie qui ruisselle. Elles sont totalement déconnectées des cours d’eau. Leur taille varie, mais elles sont plus petites que les autres types de retenues, et souvent sans revêtement plastique d’étanchéité. Ces retenues sont les plus nombreuses en France, avec plusieurs dizaines de milliers d’ouvrages déjà réalisés pour alimenter l’agriculture, souvent à l’échelle d’une seule entreprise.

D’inévitables impacts sur l’environnement

Qu’il s’agisse des petites retenues collinaires qui sécurisent les fermes voisines, des mégabassines qui contiennent 50 fois plus d’eau ou des gigantesques barrages hydroélectriques, toutes les retenues ont des impacts sur l’environnement :

- Elles font baisser le débit des cours d’eau, le niveau des lacs et des zones humides, à hauteur de ce qu’elles prélèvent dans le cycle de l’eau.

- Elles modifient les écosystèmes aquatiques, car en retirant une partie de l’eau des zones naturelles, les habitats des différents organismes qui y vivent communiquent moins les uns avec les autres.

- Elles transforment le lit des rivières, en détournant les sédiments.

Avant tout nouveau projet, une étude d’impact environnemental doit donc permettre de déterminer si ces effets sur l’environnement sont considérés comme acceptables, au regard du bénéfice que la réserve apportera aux activités humaines. C’est l’Agence locale de l’eau qui surveille les effets cumulés de toutes les retenues présentes sur un même bassin versant. La multiplication rapide des réserves d’eau, ainsi que le changement climatique, rendent cette évaluation particulièrement délicate.

L’étude d’impact de Sainte-Soline

L’étude d’impact sur l’environnement réalisée pour la réserve de substitution de Sainte-Soline est souvent citée dans le débat. Celle-ci prévoyait que la mise en eau de la « mégabassine » décriée n’aurait pas d’effet négatif sur le marais alentour, avec un débit entrant plus fort en printemps/été (+6 %), puisque certains prélèvements seraient évités par le stockage, et légèrement plus faible en hiver (-1 %) sans que cela soit préoccupant, car le marais est « souvent inondé en hiver ». Mais le BRGM qui a réalisé l’étude d’impact, a utilisé un modèle basé sur les années 2000 à 2010, décennie représentative d’une alternance d’étés classiques et secs, mais il n’a pas simulé les conséquences du réchauffement climatique. Impossible donc d’affirmer que la retenue de Sainte-Soline n’aura pas d’effets négatifs sur le milieu à l’horizon 2030, 2040 ou 2050. Dans une déclaration, la présidente du BRGM Michèle Rousseau a également rappelé que l’étude d’impact de Sainte-Soline ne permettait pas d’affirmer que des prélèvements pourraient être réalisés tous les hivers. Avec le changement climatique, les modèles basés sur les observations météo atteignent leurs limites et les études d’impact de ces ouvrages gigantesques se basent toujours sur des estimations.

Pourquoi les mégabassines divisent-elles l’opinion ?

Pour ou contre les bassines ? Pour les porteurs de projets, il s’agit du moyen le plus intéressant pour « sécuriser la ressource en eau ». Pour les opposants, c’est un « accaparement par l’agrobusiness, au détriment d’une agriculture paysanne ». La question cristallise les oppositions entre deux visions de l’agriculture depuis plus de 20 ans. Mais l’évidence du changement climatique, avec les épisodes de sécheresse intenses et répétés, a fait monter la tension d’un cran.

1989 | Entre l’hiver 1989 et l’été 1990, la France subit une sécheresse longue et intense, « la plus sévère des cinquante dernières années », selon Météo-France. Une réflexion est ouverte sur les réserves de substitution et les premières bassines sont mises en eau à la fin des années 1990.

2011 | Lors d’un nouvel épisode de sécheresse, le président Nicolas Sarkozy annonce la création de nouvelles réserves. Des recours sont déposés par des associations écologistes.

2012 | La ministre de l’écologie, Delphine Batho, décrète un moratoire sur le financement des réserves d’eau.

2013 | Son successeur, Philippe Martin, annonce le rétablissement des aides publiques pour certains projets, s’ils s’inscrivent dans un projet de territoire.

2014 | Lors d’une manifestation contre le projet de barrage de Sivens, dans le Tarn, l’écologiste Rémi Fraisse est tué par l’explosion d’une grenade.

2015 | La nouvelle ministre de l’écologie, Ségolène Royal, précise la définition du « projet de territoire », qui doit notamment être élaboré par le comité local de l’eau (CLE) en concertation avec toutes les parties concernées ; et évaluer les ressources et l’impact de l’ouvrage sur les nappes, l’étiage et le milieu. Les projets seront désormais soumis à des études d’impact approfondies.

2022 | Le « Varenne de l’eau et de l’adaptation au changement climatique » mentionne les retenues d’eau dans ses conclusions. Avant toute nouvelle construction, le gouvernement demande l’inventaire précis des retenues actuelles, en particulier sur les bassins Loire-Bretagne et Rhône-Méditerranée. Le chantier reprend à Sainte-Soline, en vue d’une mise en eau en 2024.

2023 | À Sainte-Soline, les forces de l’ordre répriment sévèrement les manifestations contre les projets de mégabassines dans les Deux-Sèvres, coordonnées par la Confédération paysanne, le collectif Bassines Non Merci et le mouvement Les Soulèvements de la Terre.

L’évaporation en question

C’est un des principaux points critiques des bassines : extraite des nappes phréatique et exposée au soleil et aux vents, la précieuse eau s’évapore, se dégrade et se perd avant même d’être utilisée par l’agriculture. Mais dans quelles proportions ? Dans les Deux-Sèvres, les porteurs de projets affichent un pourcentage d’évaporation de 3 à 6 % d’eau. Les scientifiques, quant à eux, sont souvent plus pessimistes : « On estime la perte quantitative entre 20 % et 60 % », explique Christian Amblard, spécialiste de l’eau et des systèmes hydrobiologiques au CNRS. Alors entre 3 % et 60 %, où se situe la réalité ? La méthode de calcul de l’institut G-Eau, spécialisé dans la gestion de l’eau (AgroParisTech, BRGM, Cirad, Inrae, IRD), permet une estimation plus fine : « Selon l’ensoleillement et le vent, l’évaporation peut varier de 65 à 90 cm sur les six mois d’avril à septembre, et nous ajoutons la pluie pour calculer la perte nette sur cette période », explique Patrice Garin (Inrae), en s’appuyant sur les données disponibles pour un étang situé à proximité du projet de bassine, dans les Deux-Sèvres. En appliquant cette méthode de calcul à la bassine de Sainte-Soline (10 ha et 630 000 m3 d’eau), avec la pluviométrie de 2022, la perte nette atteindrait 41 000 à 66 000 m3, soit 6,5 % à 12 % d’eau perdue.

Les retenues ne peuvent être l’unique solution

Afin de poursuivre une activité agricole dans de bonnes conditions, sans aggraver la pression sur la ressource en eau et sur l’environnement, les scientifiques soulignent l’importance de conjuguer plusieurs solutions : les retenues de substitution doivent toujours être associées à d’autres leviers d’action.

Cultiver autrement

Dès les premières restrictions d’eau dans le Gers, il y a 22 ans, l’agriculteur Christian Abadie a ainsi décidé de changer radicalement de méthode. Il a adopté le semis direct et l’agriculture de conservation des sols. Comme la plupart des agriculteurs du département, il a continué à cultiver le maïs, mais simplement en changeant de pratiques, il obtient aujourd’hui « des rendements supérieurs de 40 % à ceux du conventionnel pour une consommation en eau inférieure de 30 % ».

Améliorer la technique

Dès les années 1990, les agriculteurs ont opéré une transition technique décisive : des méthodes d’irrigation optimisées et des équipements minimisant les fuites entre la retenue et l’arrosage des cultures. Les systèmes d’aspersion ciblée se sont notamment développés, simulant la pluie sans perte d’eau en dehors des parcelles. Là aussi, ces améliorations techniques ont permis d’économiser jusqu’à 40 % d’eau à surface égale de maïs irriguée. Simplement en évitant le gaspillage !

Adapter les plantes

L’agriculture doit aussi sélectionner des plantes plus résistantes à la sécheresse et plus économes en eau. Pour produire une tonne de maïs, il faut certes moins d’eau (258 000 litres) que pour produire une tonne de blé (590 000 litres), mais le maïs en a besoin au pire des moments : au cœur de l’été. Les agriculteurs optent aujourd’hui de plus en plus souvent pour le sorgho. Le feuillage de cette plante originaire d’Éthiopie couvre aussi plus largement le sol que le maïs : le sorgho fait plus d’ombre et conserve mieux la fraicheur et l’humidité. La clé, c’est une diversification des cultures dans les rotations, avec des plantes mieux adaptées aux climats chauds. Des élevages en pâturage et la réduction de la consommation de viande, plaidés par les rapporteurs du GIEC pour réduire les émissions de méthane, permettraient aux agriculteurs de se concentrer sur d’autres cultures.

Régénérer les sols pour mieux y stocker l’eau

« Le sol est incontournable pour la gestion de l’eau », rappellent Isabelle Cousin et Anne Richer-de-Forges, chercheuses en science du sol (Inrae). Selon sa structure et sa composition, le sol est un réservoir d’eau plus ou moins performant. La structure d’un sol en bonne santé est le fruit d’un équilibre fragile entre sables, limons et argiles, formant des agrégats retenus ensemble par la glomaline. Cette protéine forme une sorte de colle biologique, produite par les champignons glomales présents à l’interface du sol et des racines des plantes. Le sol forme ainsi une structure poreuse, qui retient l’eau de pluie, comme un réservoir prêt à la mettre ensuite à disposition des plantes.

Or, à l’échelle mondiale, un tiers des sols agricoles sont dégradés. C’est-à-dire qu’ils ne présentent plus cette structure capable de stocker l’eau. En France, chaque région est confrontée à une situation particulière : la disparition des haies sur les parcelles agricoles, le labour qui détruit la structure du sol, l’alternance d’épisodes de sécheresse extrême et de violentes intempéries favorisent l’érosion et le lessivage des sols. Un sol dégradé ne peut pas se reconstituer à l’échelle d’une vie humaine. Alors, pour sauver le sol, l’agriculture adopte des méthodes régénératrices : conservation des sols, agroforesterie, maraîchage sur sol vivant, permaculture etc. Des formes d’agroécologie qui ont toutes en commun la couverture permanente du sol.