Quelle place pour le nucléaire dans la transition énergétique ?

C’est l’un des sujets de la campagne présidentielle : pour lutter contre le réchauffement climatique, la France doit réduire ses énergies carbonées. Si le recours aux énergies renouvelables semble incontournable, peut-on se passer de nucléaire ?

Cécile Klingler - Publié le

Remarque : ce dossier a été conçu en amont de la guerre en Ukraine. Il sera complété très prochainement par de nouveaux éléments permettant de comprendre en quoi ce conflit pourrait modifier nos choix énergétiques futurs.

Basculer vers des énergies décarbonées

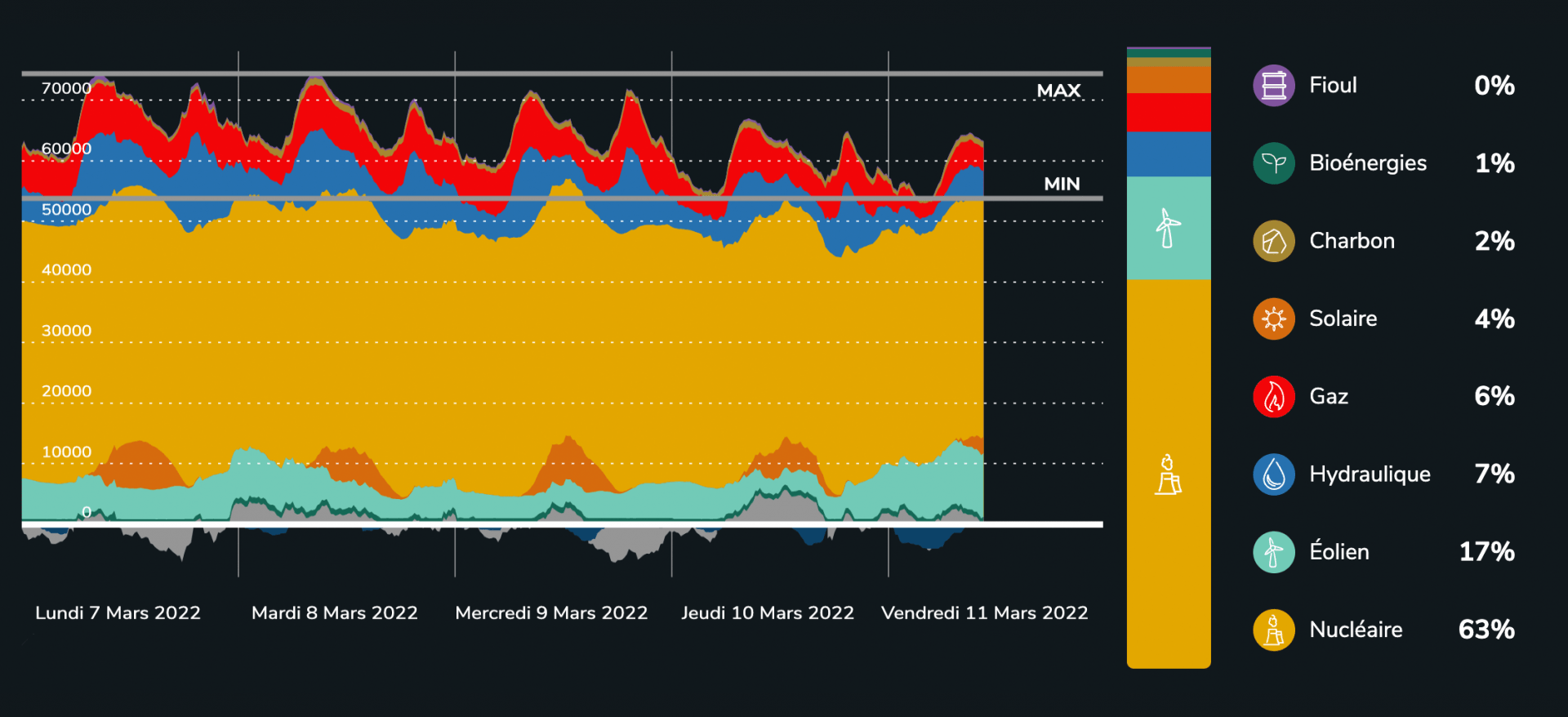

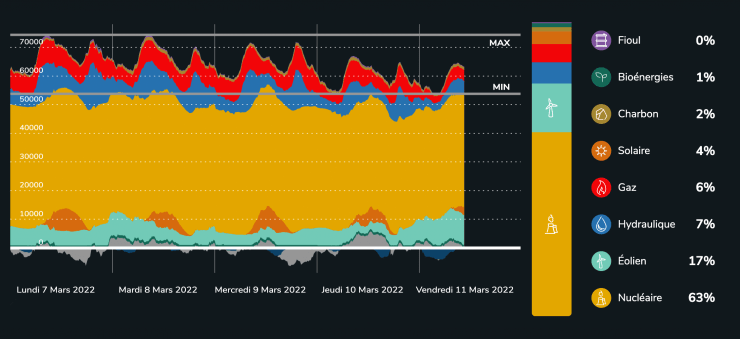

Qu’il s’agisse des transports, de l’industrie, de l’agriculture, du secteur tertiaire ou de nos logements, notre monde est énergivore. En France, depuis 20 ans, tous ces secteurs d’activité engloutissent quelque 1600 TWh par an. Encore ne s’agit-il là que de l’énergie finale, consommée en bout de chaîne : ce chiffre n’inclut pas l’énergie nécessaire au fonctionnement des systèmes producteurs d’énergie ni les pertes de rendement et de distribution. Cette énergie consommée finale, celle sur laquelle nous avons le plus de moyens d’action selon le mode de vie que nous adoptons, provient à 60 % de combustibles fossiles, non renouvelables, dont l’utilisation est fortement émettrice de CO2 : le pétrole et ses dérivés (40 %), le gaz naturel (20 %) et le charbon (1 %). Le reste provient pour 10 % des énergies renouvelables thermiques (bois, biomasse, géothermie) et, pour 27 %, de l’électricité. C’est là, et seulement là, qu’intervient le nucléaire : il produit 70 % de notre électricité, le reste étant fourni par des centrales thermiques (8 %) et les énergies renouvelables (21 %, dont 11 % d’hydraulique et 6 % d’éolien).

La France est la championne mondiale en termes d’électricité d’origine nucléaire, devant la Slovaquie (53 % en 2020) et… l’Ukraine (51 %). Toutefois, le nucléaire ne compte que pour 19 % de la consommation énergétique finale, la part principale revenant aux énergies fossiles. Dès lors, pourquoi s’interroger sur la place du nucléaire dans la transition énergétique ? Parce qu’il est urgent, de basculer vers des énergies décarbonées, afin de limiter la hausse des températures résultant du changement climatique provoqué par nos émissions de CO2. Cela signifie basculer vers un monde où de l’électricité décarbonée remplacera usages du pétrole, du gaz et du charbon, que ce soit pour faire rouler nos véhicules, chauffer nos lieux de travail et nos logements, ou faire fonctionner les installations industrielles.

Or, qui dit électricité décarbonée, dit électricité issue du nucléaire ou des énergies renouvelables – encore qu’il soit plus exact de parler d’énergies faiblement carbonées, puisqu’aucune énergie n’émet « zéro carbone » si l’on intègre les étapes autres que la production d’énergie (installation, maintenance, désinstallation). Dans quelles proportions respectives recourir au nucléaire et aux énergies renouvelables, et pour assurer quels besoins de consommation : telles sont les questions auxquelles sont confrontés les autorités politiques et, avec elles, les citoyens.

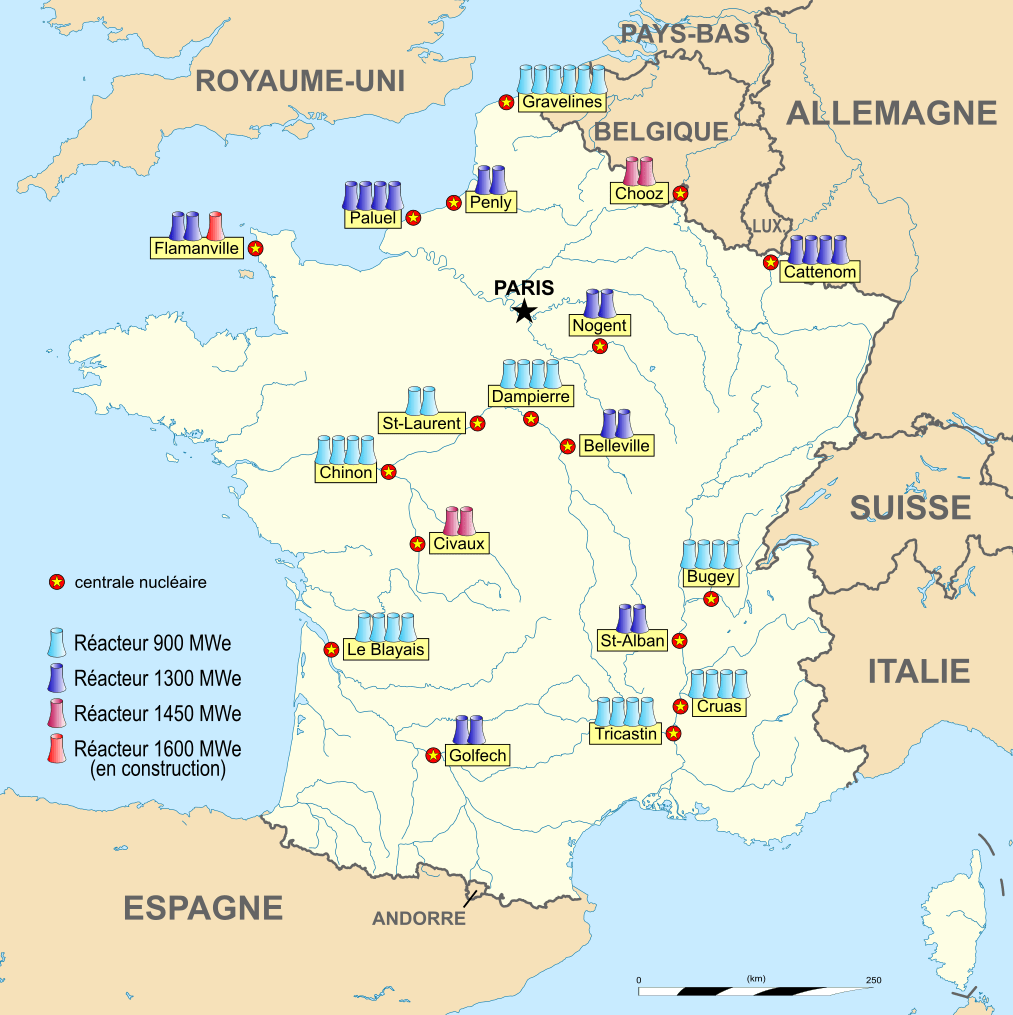

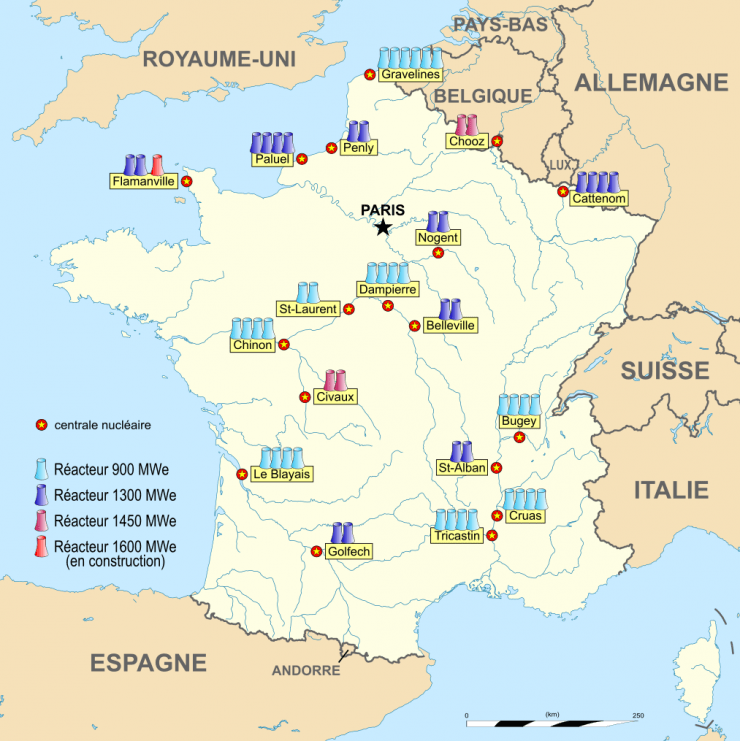

En France, un parc nucléaire standardisé

Depuis la fermeture des deux réacteurs de Fessenheim courant 2020, les plus anciens réacteurs nucléaires de production d’électricité exploités en France sont les quatre de la centrale du Bugey, dans l’Ain. Ils font partie des 56 réacteurs à eau pressurisée (REP), dits « de génération II », qui constituent le parc français :

- 32 réacteurs de 900 MW (mégawatt), mis en service entre 1978 et 1987

- 20 réacteurs de 1300 MW, mis en service entre 1984 et 1993

- 4 réacteurs de 1450 MW, mis en service entre 1996 et 1999

Implantés sur 18 sites comprenant chacun 2 à 6 réacteurs (ou « tranches »), ils seront rejoints par l’EPR (initialement European Pressurized water Reactor, devenu Evolutionary Pressurized water Reactor), en construction sur le site de la centrale de Flamanville. L’EPR est lui aussi un réacteur à eau pressurisée, mais de « génération III », et d’une puissance de 1650 MW. Le parc actuel a une puissance installée de 61,37 GW (gigawatts), mais une puissance disponible inférieure, fonction des réacteurs à l’arrêt pour maintenance. La puissance mondiale installée était de 392,6 GW fin 2020, correspondant à 442 réacteurs dans 32 pays.

Dans tous les scénarios, nucléaire ET renouvelables

Un horizon des possibles relativement large, mais nécessitant des décisions rapides : c’est ce qui ressort du rapport « Futurs énergétiques 2050 » de RTE, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité, rendu public en février 2022. Issu de deux ans de concertation avec les entreprises du secteur, les associations, think tanks, autorités de régulation et administrations publiques, ce rapport décrit trois principaux scénarios de consommation :

- un scénario « de référence » où grâce notamment à une meilleure efficacité énergétique des équipements et des locaux, la consommation d’électricité atteint 645 TWh en 2050, soit 35 % de plus qu’en 2019, sans changement des modes de vie actuels.

- un scénario de sobriété qui s’appuie lui aussi sur l’amélioration de l’efficacité énergétique, mais inclut également des changements profonds dans les modes de vie, comme l’essor de l’habitat partagé et du covoiturage, un recours accru au télétravail et une moindre consommation de biens manufacturés ; dans ce cas, la hausse de la consommation serait limitée à 17 % par rapport à 2019.

- un scénario de « réindustrialisation profonde » consistant à investir dans les industries de pointe et activités manufacturières pour réduire les émissions de gaz à effet de serre liées aux produits importés – en hausse constante et désormais plus importantes que les émissions sur le territoire national. Ce scénario implique une consommation d’électricité allant jusqu’à 750 TWh, soit 60 % de plus qu’en 2019.

Chacun de ces scénarios de consommation se décline en six scénarios de production d’électricité. Trois scénarios prévoient 100 % d’énergies renouvelables en 2050 ou 2060, sans nouveaux réacteurs nucléaires ; trois autres scénarios impliquent la construction de nouveaux réacteurs, avec une part du nucléaire en 2050 comprise entre 25 % et 50 %. Tous permettent de respecter les engagements climatiques de la France.

Précision importante : la capacité nucléaire maximale pour 2050 est de 50 GW, ce que RTE qualifie de « défi industriel » et qui comporte un niveau « fort » d’incertitudes. Un tel parc impliquerait de prolonger la durée de vie des réacteurs actuels jusqu’à 60 ans, d’exploiter certains d’entre eux au-delà de cette durée en respectant les prescriptions de sûreté imposées par l’ASN, de mettre en service 14 nouveaux réacteurs de type EPR2 entre 2035 et 2050 et d’installer en complément des petits réacteurs modulaires (SMR). Or ce parc de 50 GW (inférieur, donc, au parc actuel de 61,4 GW) ne pourrait produire « que » 325 TWh. Cela représente 60 % de l’électricité nécessaire dans le scénario « sobriété », 50 % de celle nécessaire dans le scénario dit « de référence », et seulement 44 % de celle requise dans le scénario de « réindustrialisation profonde ».

De son côté, l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) parvient, dans ses scénarios, à un pourcentage d’au moins 70 % de production électrique d’origine renouvelable, y compris en tenant compte de la construction de dix nouveaux EPR d’ici à 2050, en plus de l’EPR de Flamanville (scénario « pari réparateur »). Autrement dit, un développement soutenu des énergies renouvelables est indispensable dans tous les cas de figure, même en cas de recours élevé au nucléaire. Qui plus est, ce développement doit être rapide, quel que soit le scénario retenu.

Un plan de relance du nucléaire bientôt adopté ?

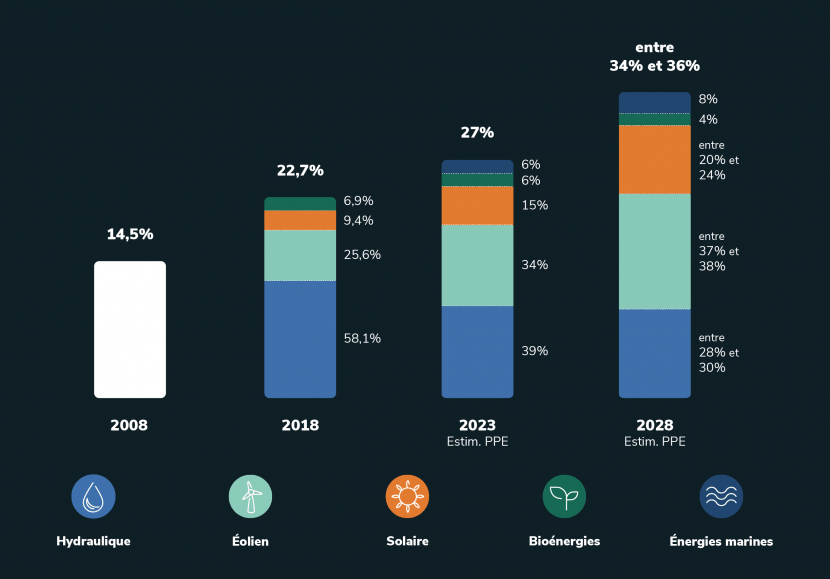

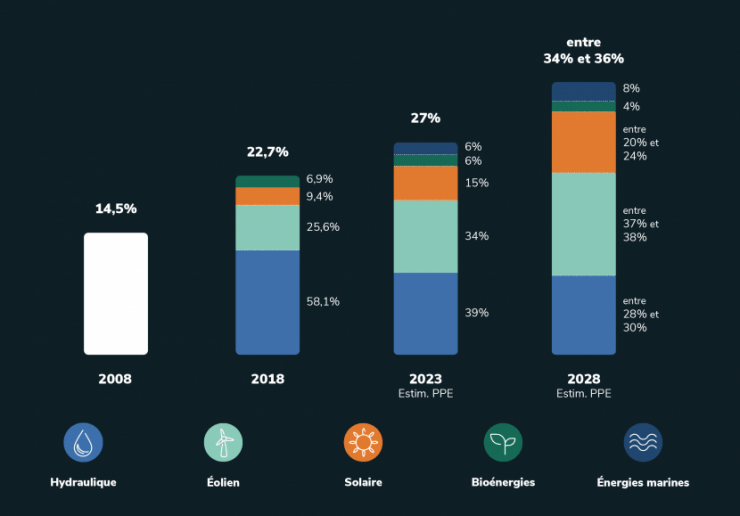

En 2050, si elle veut respecter ses engagements, la France devra être « neutre en carbone », c’est-à-dire ne pas émettre plus de gaz à effet de serre qu’elle n’est capable d’en absorber. Pour y parvenir, la France s’appuie sur la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) introduite par la Loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015. L’ambition de la SNBC : réduire de 40 % la consommation d’énergie finale de la France (actuellement de 1600 TWh) d’ici 2050, avec une part d’électricité décarbonée de 55 % – soit une augmentation de 30 % par rapport à aujourd’hui. C’est la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), outil de pilotage créé par la même Loi de 2015, qui définit la mise en œuvre de cette stratégie. La PPE doit être révisée tous les cinq ans. Sa version actuelle, qui porte sur les périodes 2019-2023 et 2024-2028, fait foi jusqu’en 2023.

Elle inclut la fermeture de 14 réacteurs nucléaires de 900 MW d’ici 2035 (y compris les deux réacteurs de Fessenheim en 2020), avec comme principe général leur fermeture à l’échéance de la 5e visite décennale (soit des arrêts entre 2029 et 2035, au terme de 50 années de fonctionnement). La construction de nouveaux réacteurs reste une option « ouverte » pour « préserver la capacité de décision nécessaire afin d’assurer l’équilibre offre/demande de long terme du système électrique ». La prochaine PPE doit faire l’objet d’un débat public d’ici l’automne 2022 pour être soumise au vote du Parlement au printemps 2023. Un autre débat public a été demandé par le président d’EDF le 11 février dernier sur « le projet de création d’une première paire d’EPR2 sur le site de Penly (Seine-Maritime) ».

Le « chantier du siècle » annoncé à Belfort

Le 10 février dernier, à Belfort, le président Emmanuel Macron – par ailleurs candidat au prochain scrutin présidentiel – a exposé sa stratégie énergétique à échéance 2050. Premier grand chantier : « consommer moins d’énergie », « gagner en sobriété » afin de réduire de 40 % la consommation énergétique en 30 ans (rénovation des logements, véhicules de nouvelle génération, développement de batteries électriques…). Second axe, qualifié de « chantier du siècle » par Emmanuel Macron : accroître la « production d’électricité décarbonée » avec un double volet. Nucléaire, d’abord : prolonger la durée de fonctionnement des réacteurs existants au-delà de 50 ans, lancer la construction de six réacteurs de type EPR2 – et étudier la construction de huit autres EPR2 –, développer de petits réacteurs modulaires. Renouvelables, ensuite, « tout simplement parce que c’est le seul moyen de répondre à nos besoins immédiats en électricité, là où il faut 15 ans pour construire un réacteur nucléaire ». Avec des objectifs chiffrés à l’horizon 2050 : 100 gigawatts (GW) de puissance installée en solaire photovoltaïque (13 GW fin 2021) ; 40 GW d’éolien en mer (0,48 GW après le raccordement au réseau, courant 2022, du premier parc offshore français, au large de Saint-Nazaire) et 40 GW d’éolien terrestre (contre 19 GW fin 2021). À cette « production décarbonée » s’ajoutent les capacités hydro-électriques (25 GW) et les filières de gaz renouvelable (biogaz produit par méthanisation des résidus végétaux ; hydrogène produit par électrolyse de l’eau).

Les renouvelables, au défi des chiffres

La part nucléaire des annonces d’Emmanuel Macron a davantage retenu l’attention que celle relative aux énergies renouvelables. Pourtant, le scénario du président-candidat inclut une forte relance dans ce domaine, « parce que c’est le seul moyen de répondre à nos besoins immédiats en électricité, là où il faut 15 ans pour construire un réacteur nucléaire ». Il s’agirait en particulier d’atteindre en 2050 : 100 gigawatts (GW) de puissance installée en solaire photovoltaïque (contre 13 GW au 31/12/2021) ; 40 GW d’éolien en mer (contre 0,48 GW, avec le raccordement au réseau, courant 2022, du premier parc offshore français, au large de Saint-Nazaire) ; 40 GW d’éolien terrestre (contre presque 19 GW au 31 décembre 2021). Avec toujours 25 GW d’hydraulique, et en développant les filières de gaz renouvelable (biogaz produit par méthanisation des résidus végétaux ; hydrogène produit par électrolyse de l’eau). Les chiffres le prouvent : il s’agit là aussi d’un défi, y compris en termes d’acceptation sociale.

En Europe, le nucléaire « énergie de transition »

L’annonce a fait grand bruit : le 2 février 2022, les commissaires européens ont fait entrer le gaz et le nucléaire dans la « taxonomie européenne » : le système de classification qui, depuis deux ans, dresse la liste des activités économiques considérées comme favorables au développement durable. Nucléaire et gaz sont donc désormais considérés comme « énergies de transition » en Europe. Initialement, les inquiétudes en matière de sûreté et d’environnement – en particulier, la gestion des déchets – constituaient une pierre d’achoppement pour le nucléaire. Mais la Commission européenne a finalement tranché que, moyennant le respect du principe « ne pas causer de préjudice important », l’énergie nucléaire pouvait figurer sur la liste. Les projets de centrales nucléaires de génération III (dont les réacteurs de type EPR) seront donc éligibles à la finance « verte » jusqu’en 2045 et les mises à niveau des installations nucléaires existantes jusqu’en 2040. Quant aux centrales à gaz, elles ne pourront prétendre à ce label vert que si leur seuil d’émissions de CO2 est inférieur à 270 g/kWh et qu’elles remplacent des infrastructures plus polluantes. Cela risque-t-il de détourner des investissements qui, sinon, auraient été destinés aux renouvelables ? C’est la crainte de nombreuses ONG, dont Greenpeace et le WWF, mais aussi de structures comme la Fondation européenne pour le climat. Autre risque : celui de compromettre la crédibilité de la taxonomie. Adopté par la Commission, le texte doit désormais être transmis au Parlement européen et au Conseil, qui disposent de quatre mois pour exprimer d’éventuelles objections.

40, 50, 60 ans : quelle prolongation pour les réacteurs existants ?

La loi française ne fixe pas de limite à la durée d’exploitation des réacteurs nucléaires. En revanche, leur exploitant, EDF, a l’obligation de mener tous les dix ans un examen approfondi de chaque réacteur, pour vérifier qu’il est apte à fonctionner dix années supplémentaires avec un niveau de sûreté comparable à celui des installations les plus récentes : c’est ce qu’on appelle la « visite décennale ».

Ce réexamen périodique s’étale sur plusieurs années et n’est jamais un examen de routine. Il l’est encore moins lorsqu’il ouvre la porte à la poursuite de l’exploitation au-delà de 40 ans. En effet, lorsque les réacteurs ont été conçus, les éléments non remplaçables – autrement dit, la cuve et l’enceinte du réacteur – étaient réputés pouvoir durer 40 ans. En outre, cet examen inclut aussi les mesures de sûreté complémentaires décidées après l’accident de Fukushima en 2011, et celles rapprochant le niveau de sûreté des réacteurs de 900 MW du niveau de sûreté de l’EPR.

Le 23 février 2021, l’ASN a approuvé la première phase, dite « générique », du 4e réexamen des réacteurs de 900 MW. Cette première phase « ouvre la voie à la prolongation de leur durée d’exploitation au-delà de 40 ans ». Mais cette prolongation ne sera définitivement actée qu’au cas par cas, réacteur par réacteur, une fois réalisées les modifications exigées pour chacun d’eux. Une partie de ces travaux doit être effectuée pendant la visite décennale, période pendant laquelle le réacteur est arrêté plusieurs mois – si les capacités industrielles y suffisent ! Certaines modifications pourront aussi sans doute avoir lieu dans les cinq ans suivant l’examen propre à chaque unité – horizon auquel certains réacteurs approcheront des 50 ans. Une éventuelle prolongation jusqu’à 60 ans est plus incertaine encore.

« Aujourd’hui, rien ne permet de garantir qu’aller au-delà de 50 ou de 60 ans sera possible, notamment au regard du fonctionnement des cuves. Les dossiers qui nous ont été fournis jusqu’à présent par EDF, dans le cadre du quatrième réexamen des réacteurs de 900 mégawatts, permettent de justifier le fonctionnement des cuves jusqu’à cinquante ans. Mais nous n’avons pas de visibilité au-delà de cette échéance », précisait le président de l’Autorité de Sûreté Nucléaire, Bernard Doroszczuk lors d’une audition, le 7 avril 2021, par la Commission des affaires économiques du Sénat.

En 2022, une production nucléaire au plus bas

Le 7 février dernier, EDF annonçait qu’elle revoyait sa prévision de production d’électricité d’origine nucléaire en France pour l’année 2022 à une fourchette de 295 à 315 TWh. Le mois précédent, elle avait déjà revu ses estimations à la baisse – pour une production initialement envisagée de 330 à 360 TWh. Certes, la production d’électricité d’origine nucléaire diminue continûment depuis 20 ans, passant de 420 TWh en moyenne par an entre 2001 et 2005, à 390 TWh sur la période 2015-2019. Mais pour une année donnée, jamais la production d’électricité d’origine nucléaire n’aura été aussi basse, en France, depuis 30 ans.

En cause ? L’arrêt de plusieurs réacteurs nucléaires, pour partie planifiés (pour rechargement de combustible, maintenance ou visite décennale), mais aussi des arrêts inopinés, en particulier ceux des quatre réacteurs les plus récents du parc français, sur les centrales de Civaux et de Chooz, d’une puissance de 1450 MW chacun. En octobre 2021, les contrôles réalisés lors de la 2e visite décennale du réacteur n° 1 de la centrale de Civaux ont en effet révélé des fissures à proximité des soudures de tuyauteries raccordant ce qu’on appelle le « circuit d’injection de sécurité » (un système de sauvegarde) au circuit primaire principal du réacteur. Le réacteur n° 2 a alors été lui aussi mis à l’arrêt le 20 novembre, afin de procéder à des vérifications qui ont révélé le même problème. Cela a aussi entraîné l’arrêt préventif, les 16 et 18 décembre, des deux réacteurs similaires de Chooz. Puis EDF a annoncé le 13 janvier que le réacteur de Penly 1, de 1300 MW, déjà à l’arrêt tout l’hiver dans le cadre de sa visite décennale, était concerné par un défaut similaire. Enfin, EDF a annoncé le 8 février l’arrêt pour plusieurs semaines, à compter du 19 février, des réacteurs de Chinon 3 (900 MW), Cattenom 3 (1300 MW) et Bugey 4 (900 MW), potentiellement concernés par le même problème.

Pour conserver les marges de production nécessaires au bon fonctionnement du réseau, le ministère de la transition écologique a publié, le 6 février, un décret rehaussant le plafond des émissions de gaz à effet de serre des installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles. Ce texte autorise les deux dernières centrales au charbon de France, celle d’EDF à Cordemais (Loire-Atlantique) et la centrale Émile Huchet de GazelEnergie à Saint-Avold (Moselle), à fonctionner 1000 heures entre début janvier et fin février, contre 700 heures initialement prévues pour toute l’année 2022. Le ministère avait au préalable précisé que cette mesure « ne change pas le calendrier de fermeture de ces centrales ». Or ledit calendrier avait déjà été modifié en juillet 2021 : la centrale à charbon de Cordemais (1200 MW) fonctionnera jusqu’en 2024, alors qu’elle devait cesser ses activités en 2022. La fermeture de la centrale de Saint-Avold (600 MW) est, elle, prévue le 31 mars. Elle doit être reconvertie en chaudière à biomasse.

La saga des EPR

Mardi 21 décembre 2021, à 3h22 heure locale, l’EPR d’Olkiluoto, en Finlande, a démarré… avec 12 ans de retard sur le calendrier initial ! La fin d’un chemin de croix ? Pas encore : la production d’électricité, initialement annoncée pour janvier, a déjà été reportée deux fois, alors que l’entrée en phase de production commerciale est planifiée pour juillet 2022. D’une puissance de 1650 MW, cet EPR doit fournir quelque 15 % de la consommation finlandaise.

Avant Olkiluoto-3, seuls deux réacteurs EPR étaient entrés en fonctionnement dans le monde : ceux de la centrale chinoise de Taishan, à 150 km au sud de Canton, fin 2018 et à l’automne 2019. Mais le réacteur n° 1 est à l’arrêt depuis le 30 juillet 2021, à cause d’un problème technique (des crayons de combustible non-étanches) à l’origine d’une hausse de l’activité radiologique du circuit primaire.

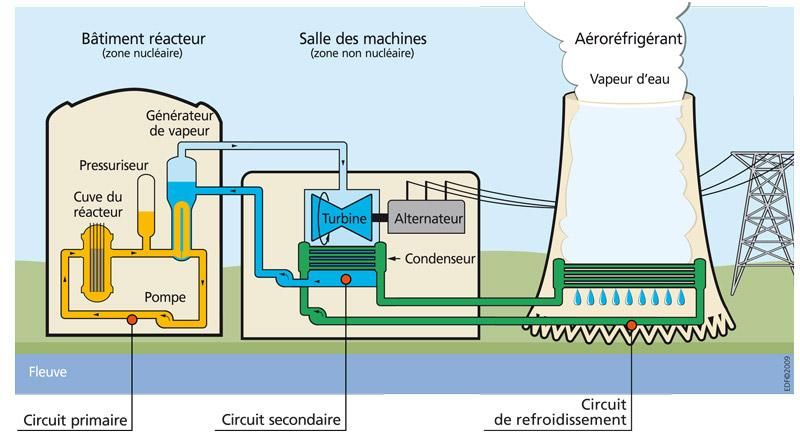

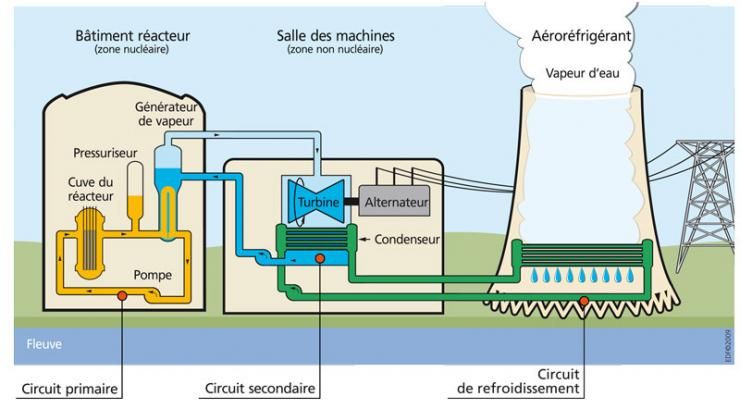

Quant à l’EPR français en construction sur le site de Flamanville, EDF a annoncé le 12 janvier dernier que le chargement de son combustible serait repoussé de fin 2022 au deuxième trimestre 2023, le coût du projet étant une énième fois revu à la hausse pour passer de 12,4 à 12,7 milliards d’euros. En cause, cette fois : des travaux de réparation de soudures défectueuses plus longs que prévu. Pour mémoire, la mise en service de cet EPR devait à l’origine avoir lieu en 2012, pour un coût évalué à 3,4 milliards d’euros. Réacteur dit « de génération III », l’EPR est un réacteur à eau pressurisée, comme tous les réacteurs français actuellement en service. Mais il est plus puissant (1650 MW) et censé consommer 20 % d’uranium en moins par kWh électrique produit. Il intègre également des équipements de sûreté supplémentaires, en particulier une enceinte de confinement renforcée, ainsi qu’un « récupérateur de corium », sorte de chambre destinée à recueillir le mélange de combustible, d’acier et de zirconium fondus en cas d’accident grave menant à la fusion du cœur et au percement de la cuve du réacteur. Enfin, sa durée de fonctionnement prévue est de 60 ans.

Plusieurs réacteurs de type EPR pourront-ils être mis en service à l’horizon 2035, d’autant qu’il s’agira d’une « optimisée », dite EPR2 ? Selon EDF, les EPR2 sont « plus simples à construire » et leur construction par paire (deux paires sur trois sites) vise à réaliser des économies d’échelle. Mais dans son rapport consacré à la filière EPR publié en juillet 2020, la Cour des comptes qualifiait la construction de l’EPR « d’échec opérationnel ». Elle s’y interrogeait aussi « sur l’intérêt d’un nouveau modèle de réacteur EPR [EPR2, ndlr] pour un gain financier incertain à ce stade ».

Les diesels « d’ultime secours » des centrales nucléaires

24 mètres de long, 12 mètres de large et 25 mètres de hauteur : c’est la taille du bâtiment bunkerisé, monté sur pilotis antisismiques, qui abrite le groupe électrogène d’ultime secours à moteur diesel équipant, depuis février 2021, chacun des 56 réacteurs nucléaires d’EDF en exploitation. Plus souvent appelé « diesel d’ultime secours » (DUS), ce groupe électrogène peut rétablir l’alimentation électrique des équipements nécessaires à la sûreté du réacteur et de la piscine d’entreposage du combustible, ainsi que les pompes des sources d’eau ultimes, en cas de perte totale des moyens de secours électriques existants. Les DUS font partie des améliorations de sûreté « post-Fukushima ».

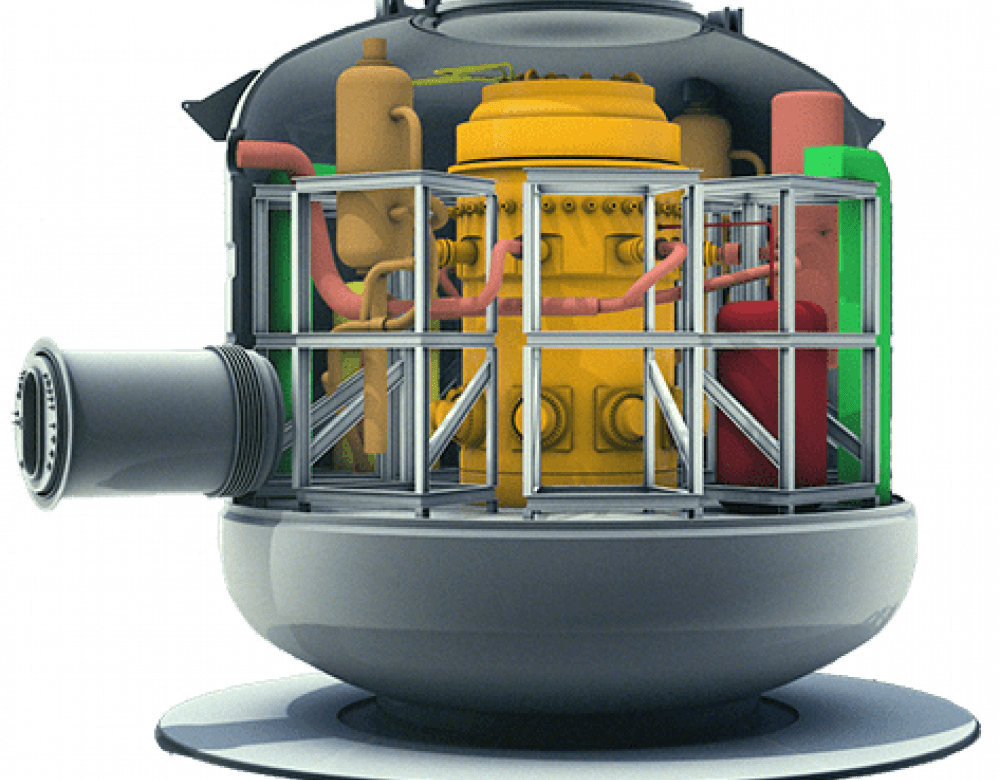

SMR, petits réacteurs du futur

Les SMR (Small Modular Reactors) sont de petits réacteurs nucléaires structurés en modules, d’une puissance pouvant atteindre 300 MW par module. Ses différentes parties sont fabriquées en série puis assemblées sur site. D’après l’Agence internationale de l’énergie atomique, il existe une cinquantaine de concepts de SMR dans le monde, dont quatre à un stade avancé de construction en Argentine, Chine et Russie. En France, le design du petit réacteur modulaire Nuward a été dévoilé le 6 avril 2021 par EDF. Développé en partenariat avec TechnicAtome, Naval Group et le Commissariat à l’énergie atomique, le Nuward est une unité de 340 MW, soit deux réacteurs de 170 MW à eau pressurisée – la technologie du parc nucléaire français. Sa conception répond aux exigences de sûreté « post-Fukushima ». Initialement destiné à l’export, il pourrait être utilisé en France. Mais pour l’instant, le Nuward n’existe… que sur le papier.

L’épineuse question de la gestion des déchets ?

Année après année, les déchets radioactifs s’accumulent. Ceux de très faible activité comme ceux de faible et moyenne activité à vie courte sont stockés en surface : les premiers au Centre industriel de regroupement, d’entreposage et de stockage dans l’Aube (Cires), les seconds dans les centres de stockage de la Manche et de l’Aube. Mais la place commence à manquer : la capacité actuelle du Cires (650 000 m3) était occupée à 63,4 % fin 2020 et le site pourrait arriver à saturation au cours de la prochaine décennie. Des solutions complémentaires sont donc à l’étude. Quant au centre de stockage de la Manche, qui a accueilli 527 000 m3 de colis de déchets entre 1969 et 1994, il est plein et aujourd’hui en phase de fermeture. Son successeur, le centre de stockage de l’Aube (CSA) accueillait déjà, fin 2019, 345 000 m3 pour une capacité réglementaire autorisée de 1 000 000 m3.

Le temps presse également en ce qui concerne les autres types de déchets, à cette (considérable) différence près qu’aucune solution de stockage n’est encore actée. Par conséquent, ils sont pour l’instant entreposés sur leurs sites de production ; ainsi, après avoir été vitrifiés (coulés dans du verre), les déchets de haute activité sont conservés dans des piscines refroidies en permanence puis entreposés dans des puits de béton ventilés. Il faut compter une soixantaine d’années pour que ces déchets refroidissent. S’agissant des déchets de faible activité à vie longue, une zone de 10 km² au nord de la commune de Soulaines, en Champagne-Ardenne, fait l’objet d’investigations géologiques et environnementales pour un stockage à faible profondeur (quelques dizaines de mètres).

Vers un stockage long à Bure

Pour les déchets de moyenne activité à vie longue et les déchets de haute activité, c’est un stockage en couche géologique profonde, à 500 mètres sous la surface, durant plusieurs centaines de milliers d’années, qui a été retenu comme « solution de référence » par la loi du 28 juin 2006. Sous réserve que le futur site de stockage profond soit réversible pendant 100 ans et que les recherches d’autres solutions de stockage se poursuivent. La conception et la réalisation de ce centre de stockage constituent le « projet Cigéo » mené par l’Andra. Les galeries en profondeur permettraient de stocker 75 000 m3 de déchets de moyenne activité à vie longue et 10 000 m3 de déchets de haute activité – la moitié de ces déchets étant déjà produits aujourd’hui !

Malgré des années de conception, d’études géologiques, de réflexions sur le choix du site (à Bure, à la limite Meuse/Haute-Marne), d’études dans le laboratoire de recherche souterrain dudit site, ce projet ne fait pas l’unanimité. En août 2020, l’Andra a finalement déposé auprès du ministère de la transition écologique un dossier de demande de déclaration d’utilité publique. Une enquête publique s’est déroulée à l’automne 2021 et la Commission d’enquête a donné en décembre 2021 un avis positif « sans réserve ». C’est désormais aux communes concernées en Meuse et Haute-Marne de donner leur avis, avis à l’issue duquel le Premier ministre pourrait délivrer la déclaration d’utilité publique. Cela permettrait à l’Andra de lancer les demandes d’autorisations nécessaires au lancement du chantier.

« Matières » et « déchets » radioactifs

« Matières » ou « déchets » ? Les « matières » radioactives sont les substances radioactives pour lesquelles une utilisation ultérieure est prévue ou envisagée – ce qui n’est pas le cas des « déchets » radioactifs. Les premières, considérées comme valorisables, doivent être « entreposées » en attendant leur éventuel traitement et leur réutilisation dans des réacteurs (actuels ou futurs). Les déchets, en revanche, doivent être conditionnés et stockés de manière définitive.

L’uranium, en effet, n’est pas utilisé tel quel, mais enrichi. De ce processus résulte d’un côté l’uranium enrichi, utilisé comme combustible dans les réacteurs, et l’uranium appauvri, très peu radioactif. L’uranium appauvri peut être utilisé comme matière première pour fabriquer du combustible recyclé, dit MOX, actuellement employé dans le tiers des réacteurs du parc nucléaire français : c’est donc une « matière » radioactive, comme, du reste, le MOX usé. Quant à l’uranium naturel enrichi, il génère, après son passage en réacteur, 95 % d’uranium de retraitement, 1 % de plutonium et 4 % d’actinides mineurs et produits de fission.

L’uranium de retraitement et le plutonium peuvent, sous certaines conditions, être réutilisés pour la fabrication du combustible et, à ce titre, sont des « matières radioactives ». Elle s’accumulent aujourd’hui en piscine (pour le MOX) et dans des fûts entreposés sur le site nucléaire du Tricastin (pour l’uranium de retraitement). Quant aux actinides mineurs et produits de fission, ils constituent des déchets extrêmement radioactifs durant des centaines de milliers d’années : ce sont les « déchets de haute activité ».

Enfin, d’autres catégories de déchets peuvent être distinguées selon leur durée de vie et leur degré d’activité, provenant des structures métalliques entourant les combustibles, du graphite issu des déchets d’exploitation de l’usine de retraitement de La Hague, du fonctionnement ou de la maintenance, des restes de béton, gravats etc.

D’après l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, à la fin 2020 les déchets « de très faible activité » et « de faible et moyenne activité à vie courte » représentaient près de 92 % du volume total, mais seulement… 0,0001 % de la radioactivité accumulée. Inversement, les déchets « de haute activité », au volume minuscule (0,2 % du total) concentraient 95 % de la radioactivité !