Climat : ce que la science cherche encore

La science a permis de comprendre le changement climatique, ses mécanismes physiques et la responsabilité de l’Homme. Mais elle peine à décrire le rôle des nuages, des forêts ou l’évolution des précipitations. Autant de paramètres indispensables pour mieux prévoir le climat à venir.

Enquête de Magali Reinert - Publié le , mis à jour le

Constat « sans équivoque » et interrogations

La température à la surface du globe est aujourd’hui supérieure de 1,2 °C à celle des années 1850-1900. Par le biais des émissions de gaz à effet de serre, ce réchauffement est attribuable « sans équivoque » possible aux activités humaines, pour reprendre les termes du 6e rapport du Giec (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), paru en 2023. Deux constats essentiels qui donnent raison aux prévisions des climatologues.

Pour autant, du côté des sciences du climat, de grandes questions demeurent sans réponse : difficile, dans ces conditions, de prévoir le climat à venir de l’ère anthropocène.

Certes, les modèles informatiques de climat sont de plus en plus performants, par exemple pour prédire l’évolution globale du réchauffement planétaire… mais personne ne vit à la température moyenne mondiale ! Or les modèles représentent encore mal les climats régionaux, c’est-à-dire à une échelle plus humaine. Ainsi, ils restent peu fiables quant à l’évolution des précipitations, en particulier dans la bande centrale de l’Europe, depuis la France jusqu’à l’Asie centrale.

Pour modéliser plus finement les mécanismes physiques du système climatique et améliorer leurs prévisions, les scientifiques augmentent donc la résolution spatiale et temporelle de leurs modèles et se concentrent sur les facteurs encore mal maîtrisés : le rôle des nuages, les points de bascule…

Plus d’IA dans les modèles

Les algorithmes d’intelligence artificielle (IA) facilitent la modélisation, qui reposait jusqu’ici principalement sur les équations de la physique du climat : circulation atmosphérique, évolution de la cryosphère (banquises, glaciers…), échanges d’énergie et de chaleur, etc. L’IA pourrait par exemple prendre en charge les calculs complexes de certains processus tels que le rayonnement ou la turbulence à l’interface surface-atmosphère. Mais comme elle est entraînée à partir de données observées, elle est impuissante à prédire des états climatiques inconnus dans un monde à + 1,2 °C et au-delà. Des modèles entiers du climat reposant sur l’IA ne sont donc pas pour demain !

Des phénomènes extraordinaires

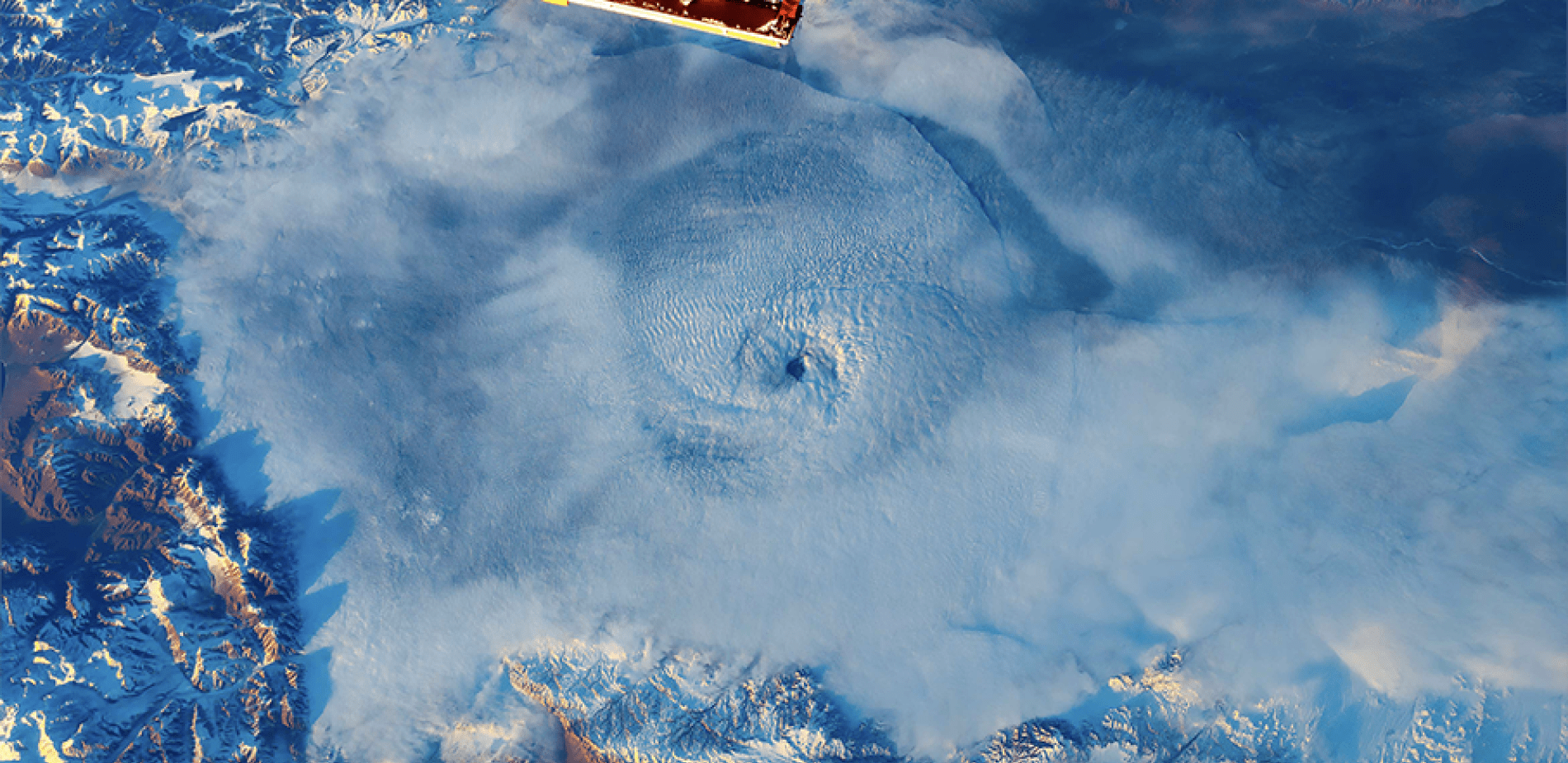

Des pics de 50 °C ont été franchis en plusieurs points du globe ces dernières années ; en 2023, l’ouragan Otis, au large de la côte Pacifique du Mexique, est passé du statut de tempête tropicale est passé du statut de tempête tropicale… de catégorie 2 à celui d’ouragan de catégorie 5 en quelques heures seulement ; un mois plus tard, survenaient en Europe la tempête Ciarán et sa succession de dépressions : longue est la liste d’évènements climatiques inédits ces dernières années.

Certes, ces évènements ont toujours été physiquement possibles, mais ils sont tellement rares qu’ils n’avaient jamais encore été observés ! Le changement climatique les rend désormais plus probables. Pour les anticiper, les climatologues doivent d’abord comprendre les mécanismes physiques sous-jacents à ces observations et améliorer leurs modélisations. Par exemple, celle de la « convection atmosphérique » à l’œuvre dans les tempêtes et cyclones : le transfert vertical de masses d’air, très complexe à modéliser. L’enjeu, ici, est de pouvoir prédire la formation d’ouragans majeurs en moins de 24 heures.

Les scientifiques doivent aussi être capables de déceler dans leurs modèles des événements jamais observés. Une gageure, car les signes d’un phénomène hors normes peuvent aisément évoquer une simple anomalie de calcul. En outre, les modèles n’offrent pas de prévision à plus de 10 jours : ils livrent une probabilité de survenue. Or quand la probabilité est infime, elle est parfois écartée. Bref : la science des modèles a encore de beaux défis devant elle !

Le système climatique, une vision parcellaire

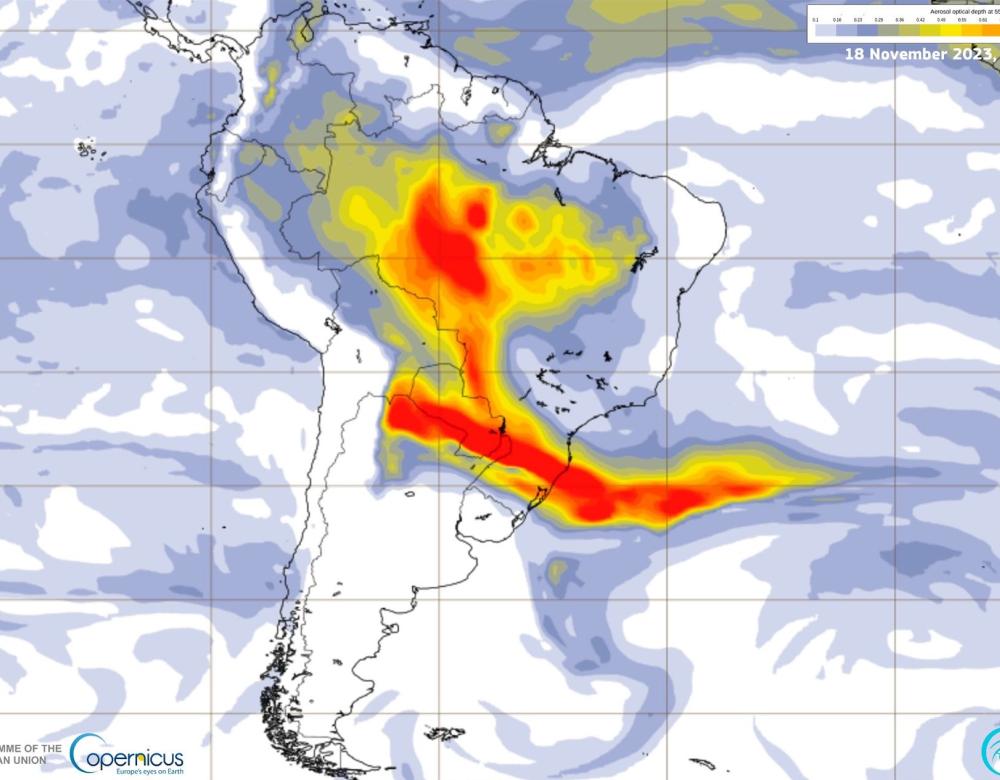

Les observations météo sur l’ensemble du globe sont essentielles : elles permettent de suivre l’évolution du climat et de tester la fiabilité des modèles. Les données sont fournies par les réseaux satellitaires, comme Copernicus en Europe, et par les observatoires du climat : des stations qui collectent les données de températures, pluies et vents en temps réel. Mais ces observatoires sont incomplets, car absents de certaines zones, intertropicales et polaires notamment. Or l’amélioration des observations spatiales ne compense pas cette vision parcellaire du système climatique, car les données au sol restent indispensables pour calibrer les mesures indirectes des satellites.

Quand l’Amazonie rejette du carbone

Pas facile de quantifier la capacité d’absorption des « puits » de carbone sur Terre. Mais de manière générale, les études sur le stockage du carbone par les forêts seraient « excessivement optimistes », selon une étude parue dans Science fin 2022. Avec le temps, d’ailleurs, cette capacité de stockage s’est dégradée : en France, par exemple, la séquestration de carbone par les forêts a chuté d’un quart en 10 ans. Pire : les forêts peuvent devenir émettrices nettes de carbone. Vieillissante, dégradée par les incendies, l’Amazonie a ainsi émis 18 % de plus de carbone qu’elle n’en a fixé sur la décennie 2010 !

Éliminer le carbone : oui, mais…

Limiter le réchauffement de la planète nécessite d’atteindre l’objectif dit de « zéro émission nette », cet horizon où les émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère dues aux activités humaines auront été suffisamment réduites pour être compensées par une séquestration à long terme du carbone. Les technologies de capture et stockage du carbone (CCS) visent à y contribuer en récupérant le carbone produit par les raffineries, cimenteries, et autres industries très émettrices, pour l’enfouir dans le sous-sol. Mais certaines émissions industrielles seront impossibles à éviter ou « capturer ». Et face à la hausse actuelle des émissions, une hausse de température contenue à 1,5 °C imposerait même… de retirer des centaines de milliards de tonnes de carbone de l’atmosphère !

Pour ce faire, des méthodes dites d’élimination du dioxyde de carbone (EDC) sont à l’étude. Parmi elles, la plus évidente consiste à accroître les puits de carbone naturels, en plantant des arbres par exemple. Une autre approche consiste à injecter le carbone dans des couches géologiques profondes après l’avoir capturé directement dans l’air, ou en récupérant les émissions de la biomasse brûlée pour faire de la bioénergie.

Mais de nombreux climatologues mettent en garde contre des technologies dont la faisabilité reste à établir, sachant qu’elles consomment beaucoup d’énergie, d’eau et de terres ; et restent coûteuses et peu efficaces. Autre problème majeur, leurs promesses risquent paradoxalement… de retarder la décarbonation des économies. Or certains phénomènes liés au changement climatique sont irréversibles, comme la fonte des glaces.

Une hydrologie difficile à modéliser

L’évolution des pluies est plus ardue à prévoir que celle des températures, car le cycle évaporation-condensation-précipitation est complexe. En outre, les données de pluviométrie sont plus délicates à collecter, et les données manquantes plus difficiles à extrapoler. Pas simple donc de distinguer, dans l’évolution depuis 50 ans, ce qui relève de la variabilité « normale » et du changement climatique. Même difficulté pour les débits des cours d’eau… Le dernier rapport du Giec retient donc une idée principale : à l’avenir, il fera plus sec dans les régions sèches et en période sèche, et plus humide dans les régions humides et en période humide.

Des calottes proches de la bascule

Les points de bascule du climat sont des seuils qui, une fois franchis, affecteront durablement le climat en l’entraînant dans un nouvel état, irréversible. Dans ce domaine, la fonte de la calotte glaciaire de l’Antarctique occidental, au pôle Sud, constitue la plus grande source d’incertitude pour évaluer la montée du niveau des mers à l’horizon 2100. Sa fonte semble inéluctable, d’après une étude d’octobre 2023. Mais est-elle probable à court terme et a-t-elle même déjà débuté ? Les scientifiques s’interrogent encore. Selon les scénarios, elle pourrait contribuer de 30 centimètres à 1 mètre à l’élévation de la mer à la fin du siècle.

Nuages, couvercles et parasols

Les nuages influencent le réchauffement climatique qui lui-même modifie la formation des nuages : comprendre ces phénomènes d’actions et de rétroactions est complexe, à tel point que la rétroaction nuageuse demeure une des principales sources d’incertitude sur l’amplitude du changement à venir. Elle est au cœur d’une mission développée par l’Agence spatiale européenne et son homologue japonaise, qui a débouché sur le lancement, en mai 2024, du satellite HearthCare d’observation de l’atmosphère terrestre.

Les nuages jouent en effet un rôle majeur dans le bilan radiatif terrestre, autrement dit l’équilibre entre l’énergie solaire reçue par le système climatique et l’énergie infrarouge réémise vers l’espace par notre planète. Complexité additionnelle : selon leur nature et leur altitude, les nuages ont des effets opposés.

Pour schématiser, les nuages bas à l’aspect cotonneux ont un effet « parasol » : ils refroidissent le globe en réfléchissant les rayons du soleil vers l’espace. À l’inverse, les nuages situés dans les couches supérieures de l’atmosphère agissent comme un couvercle en empêchant le rayonnement infrarouge – la chaleur terrestre – de s’échapper de l’atmosphère. En moyenne, aujourd’hui, les nuages ont un effet refroidissant car l’effet parasol l’emporte sur l’effet de serre nuageux. Mais, avec le changement climatique, les scientifiques s’attendent à ce que l’effet de serre nuageux se renforce, quoique dans des proportions difficiles à évaluer, souligne le 6e rapport du Giec.

L’effet ambigu des aérosols

La lutte contre la pollution conduit à réduire les aérosols, ces particules fines en suspension dans l’air. Que devient alors le réchauffement planétaire ? Pas simple : tous les aérosols n’exercent pas le même effet refroidissant ; et ils modifient aussi le climat en interagissant avec les nuages. Par exemple, le dioxyde de soufre émis par les navires augmente les propriétés réfléchissantes des nuages, contribuant au refroidissement. D’où l’hypothèse émise à l’été 2023 : la baisse des émissions du secteur maritime aurait contribué à la vague de chaleur dans l’Atlantique Nord. Une hypothèse confortée par une étude publiée dans la revue Nature en juin 2024.

Quand les avions font des nuages

La contribution de l’aviation au changement climatique se décompose en deux effets, parfois considérés comme d’importance équivalente : les énergies fossiles brûlées par le secteur ; et son rôle dans la formation de nuages cirrus. En effet, la vapeur d’eau émise par les avions est à l’origine, dans certaines conditions atmosphériques, de traînées de condensation persistantes qui se transforment en cirrus. Pour étayer cette hypothèse, une équipe internationale a montré que durant l’année du confinement, en 2020, la formation de cirrus dans les couloirs aériens avait bel et bien reculé.

L’océan en mal de ventilation

Acteur majeur du climat, l’océan a emmagasiné 90 % du réchauffement mondial depuis les années 1970. Mais au prix de profondes transformations, aux conséquences mal mesurées. Parmi les phénomènes qui préoccupent les scientifiques : le ralentissement de la ventilation des eaux profondes. Car le réchauffement de la surface des eaux et l’arrivée d’eau douce liée à la fonte des glaces allègent la couche d’eau en surface, ce qui entrave la remontée des eaux profondes, plus denses.

Or l’échange entre surface et profondeurs permet de stocker au fond des mers le carbone dissout dans l’eau ou fixé par les êtres vivants. S’il est ralenti, la « pompe à carbone » des océans, qui absorbe aujourd’hui près d’un tiers des émissions de dioxyde de carbone liées aux activités humaines, est enrayée. Autre conséquence, préoccupante également : le ralentissement attendu des circulations océaniques de fond, qui s’ajoute aux modifications des courants de surface influencés par les vents atmosphériques.

Ces courants marins influencent les climats régionaux, voire mondiaux, à l’instar du Gulf Stream ou du circumpolaire antarctique. Ils jouent aussi un rôle essentiel dans la vie écologique et biologique des écosystèmes marins. Or les scientifiques savent encore peu de choses sur leur évolution, parce qu’ils sont situés en profondeur et d’un débit naturellement très variable. Autant d’incertitudes qui pèsent sur la prévision du rôle futur de l’océan dans le changement climatique.

La fin du climat tempéré en Europe ?

Le Giec redoute des perturbations de la « circulation de retournement atlantique » (ou Amoc, pour Atlantic Meridional Overturning Circulation). Allant de l’équateur aux pôles, ces courants océaniques contribuent à répartir la chaleur à l’échelle du globe. Leur ralentissement pourrait induire des hivers plus rigoureux dans les zones tempérées, comme en Europe, et des étés plus caniculaires. La circulation de l’Amoc repose sur les écarts de températures océaniques, à la différence du Gulf Stream qui – lié à la rotation de la terre et aux vents de surface – ne risque pas de s’arrêter.