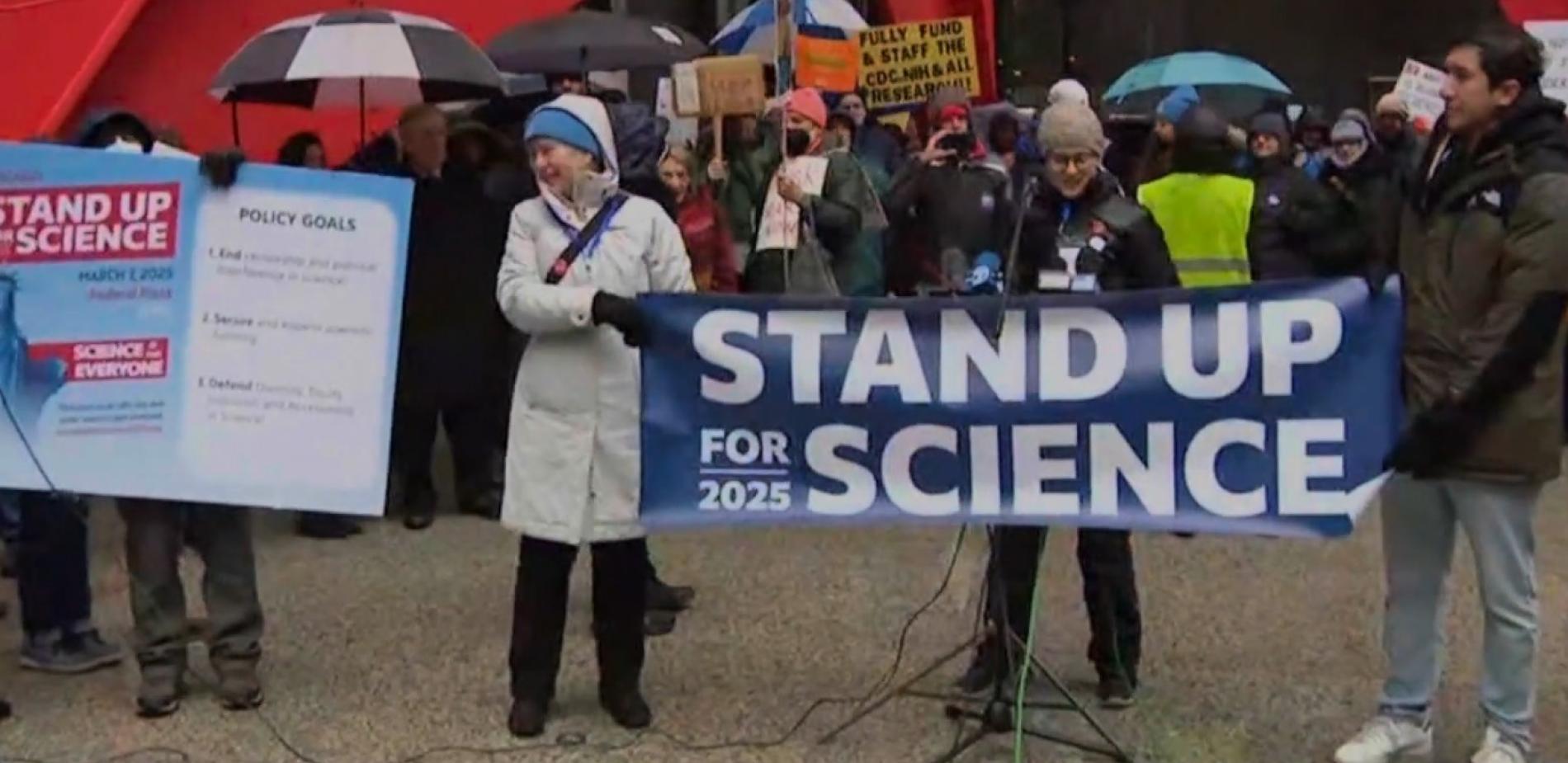

Mon sentiment, c'est qu'on vit une période assez rare dans laquelle on a un revirement global de rapports entre état et science et un virage du point de vue de l'histoire des sciences aux États-Unis. C'est un séisme sans précédent. En janvier dernier, Donald Trump a été réélu Président des États-Unis. Depuis, il multiplie les mesures à l'encontre de la science, et ça pourrait nous impacter, nous aussi, en France. Décryptage avec le sociologue Michel Dubois. Savoir exactement quelle est sa vision, c'est très difficile à dire. Il faut se rappeler que Trump, pendant la période Covid, a proposé de tester l'injection d'eau de Javel pour se soigner. C'est quand même assez loin de ce qu'est une perception scientifique. C'est plus intéressant de se demander quelle est la vision de la science de ses conseillers, de ceux qui sont autour de lui et inspirent sa politique scientifique en ce moment. Vance, le vice-Président, voit en le milieu académique un opposant idéologique, donc les académiques, les universitaires, les chercheurs sont fondamentalement démocrates, fondamentalement progressistes et donc que c'est peine perdue, pas la peine de dialoguer avec cette communauté, il faut simplement la mettre au pas. Depuis janvier, l'administration Trump enchaîne les annonces chocs à tours de bras. On a vu une succession de mesures très rapides, quotidiennes, pendant un certain temps. Elles ont commencé d'abord par des retraits d'informations, notamment sur les sites fédéraux, on a vu des pages web disparaître très rapidement. Le deuxième type de mesures aussi assez rapide à être mis en place, c'est les coupes de budget et l'identification des projets qui pouvaient être retirés sur le principe de ces coupes, à partir de l'utilisation d'un certain nombre de mots-clés. Tous les projets de recherches qui croisaient ces mots-clés étaient considérés comme problématiques et donc faisaient l'objet d'un processus de révision. Et peu à peu, des centaines de projets ont été suspendus et parfois même supprimés. Et puis après, il y a une troisième dimension qui est venue aussi assez rapidement, c'est la suppression des emplois. Au lieu de porter une logique d'emplois scientifiques, on est plutôt dans la décroissance des emplois. On essaye de retrancher, d'affaiblir autant que possible les agences fédérales, des décisions qui sont très problématiques du point de vue du droit. Et on n'a pas encore le recul suffisant pour savoir si le contre-pouvoir juridique pourra tenir. La question des répercussions à l'étranger est pertinente, parce que la science est une affaire mondiale. Il n'y a aucune raison que les mesures qui impactent les scientifiques n'aient pas d'impact sur la Communauté européenne et la France en particulier. Donc il y a des secteurs de recherche qui dépendent partiellement des financements internationaux, partiellement des collaborations, et qui vont mécaniquement tomber. Face à l'urgence, des scientifiques ont lancé leur propre contestation. Stand Up for Science, un mouvement né aux États-Unis, est soutenu par des scientifiques du monde entier. Le milieu académique n'est pas un milieu qui a l'habitude de se mobiliser sur des enjeux de politique et se tient généralement un peu à distance de ceux-ci. Pour autant, il faut se rappeler que pendant la première période Trump, et ça a été frappant, j'étais à Los Angeles, il y avait la March for Science, des manifestations dans les rues. Ce qu'on a vu avec cette deuxième vague, avec Stand Up for Science, c'est une mobilisation plutôt en retrait. Là, ce qu'on voit, c'est qu'une partie de la communauté prend le risque de s'exposer publiquement, mais une autre partie de la communauté perçoit bien l'importance de ces risques et évite à ce stade de rendre publique son opposition à l'administration. Donc la mobilisation qu'on a observée il n'y a pas très longtemps n'était pas à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer. C'est intéressant de voir que c'est un mouvement qui fonctionne en réseau, et chaque pays, en France notamment, a relayé cette initiative. On a essayé, en France, de manifester une forme de solidarité avec la communauté américaine. Mais pour l'instant, ça se passe localement, et les mobilisations à l'étranger ont un poids assez relatif. Ce que l'on peut espérer, c'est un revirement politique avec les Midterms, donc les élections à mi-mandat, qui permettraient de redonner un peu de poids aux démocrates et à une vision de politique scientifique davantage alignée avec les grands principes de la démocratie américaine depuis l'après Seconde Guerre. Face à la défiance du gouvernement Trump, la confiance du public envers les sciences est-elle menacée ? Ce n'est pas ce que constate Michel Dubois dans ses travaux. Si on regarde les enquêtes d'opinion et quelle est l'opinion aux États-Unis par rapport aux sciences et aux techniques, d'une façon générale, elle est extrêmement positive. 7 enquêtés sur 10 vont exprimer une forme de confiance à l'égard de la communauté scientifique. Par contre, ce qui est important, c'est que dans les 3 répondants qu'il reste, exprimant une distance ou défiance, on observe une polarisation sur des lignes assez idéologiques. On va avoir une tendance à voir une augmentation des oppositions aux États-Unis entre républicains et démocrates. Les démocrates vont soutenir davantage les sciences et les techniques et les républicains iront vers une défiance toujours croissante. En France, il est intéressant de constater l'écart observé dans nos enquêtes entre ce que le public pense des sciences et ce que les sciences pensent du public. Donc une sorte d'observation en miroir. Toujours à peu près 7 à 8 enquêtés, des scientifiques, au CNRS, à l'INSERM, pensent qu'il y a un problème de confiance entre science et société. De l'autre côté, on a une population et une opinion publique qui est très confiante, toujours à peu près 7 à 8 répondants sur 10, qui expriment un degré de confiance élevé vis-à-vis de la communauté scientifique. La France a lancé un grand appel aux chercheurs américains en difficulté pour qu'ils puissent continuer leurs travaux sur notre territoire.