Le génome d’un homme vieux de 4 700 ans éclaire les origines des anciens Égyptiens

Publié le - par Le blob.fr

Pour la première fois, des chercheurs ont réussi à séquencer l’intégralité du génome d’un homme ayant vécu en Égypte il y a environ 4 700 ans — une datation précisée par le carbone 14 entre 2855 et 2570 av. J.-C. — à l’époque où s’élèvent les premières grandes pyramides, comme celle de Gizeh. Cette avancée majeure, publiée le 2 juillet 2025 dans la revue Nature, offre un regard inédit sur la diversité génétique de la vallée du Nil au temps de l’Ancien Empire.

Un secret bien conservé

Le squelette analysé provient de la nécropole de Nuwayrat, en Haute-Égypte, à 240 kilomètres au sud du Caire. Découvert en 1902, il reposait dans une jarre en terre, au sein d’une tombe creusée dans la roche — une pratique funéraire réservée à des individus de statut élevé.

Grâce à des conditions de conservation exceptionnelles, deux dents ont pu fournir de l’ADN suffisamment préservé pour une analyse complète. C’est une première : jamais un génome aussi ancien, ni aussi complet, n’avait été obtenu pour un individu de l’Égypte ancienne. Jusqu’à présent, seules trois analyses génétiques partielles avaient été menées sur des restes momifiés, souvent dégradés par le climat ou les pratiques d’embaumement.

Un profil génétique révélateur de brassages anciens

Parmi les sept échantillons prélevés, deux ont permis un séquençage fiable. En comparant ce génome à plus de 4000 autres anciens et modernes, les chercheurs ont pu établir une ascendance majoritairement nord-africaine, issue de populations néolithiques locales. Environ 20 % du patrimoine génétique de cet homme provient cependant de populations d’Asie de l’Ouest, en particulier du Croissant fertile oriental, dont la Mésopotamie. Aucun marqueur d’origine subsaharienne ou est-africaine n’a été détecté.

Ce résultat ne prétend pas refléter la population entière de l’époque, préviennent les auteurs, mais il renforce les indices archéologiques de contacts anciens entre la vallée du Nil et les grands foyers agricoles du Proche-Orient. Ce génome témoigne ainsi d’une Égypte déjà plaque tournante, bien avant l’expansion impériale, de migrations, d’échanges et d’influences à l’échelle du Moyen-Orient.

Une vie …

Si l’ADN retrace l’histoire de ses ancêtres, les chercheurs ont aussi tenté de mieux comprendre l’homme de Nuwayrat : qui était-il, comment vivait-il, que nous dit son corps, son visage ? Grâce à l’émail et au collagène dentaire, les chercheurs ont reconstitué une partie de son apparence et de son mode de vie : l’homme mesurait environ 157 à 160 centimètres, avait des yeux et cheveux bruns, une pigmentation de peau foncée à noire, et un régime alimentaire omnivore combinant céréales (blé, orge), protéines animales terrestres, et peut-être du poisson du Nil.

Ses dents usées indiquaient qu’il est probablement mort entre 44 et 64 ans. Des marques d’usure osseuse suggèrent un travail manuel répétitif. L’anthropologue Joel Irish, co-auteur de l’étude, propose qu’il ait pu être potier — une hypothèse appuyée par la présence d’ateliers à proximité et par le fait que son corps ait été placé dans une urne en céramique, un geste funéraire parfois associé à ce métier. Rien, en revanche, ne permet d’affirmer qu’il ait été ouvrier sur les chantiers des pyramides.

Des analyses complémentaires seront nécessaires pour mieux cerner l’origine sociale et professionnelle des bâtisseurs eux-mêmes.

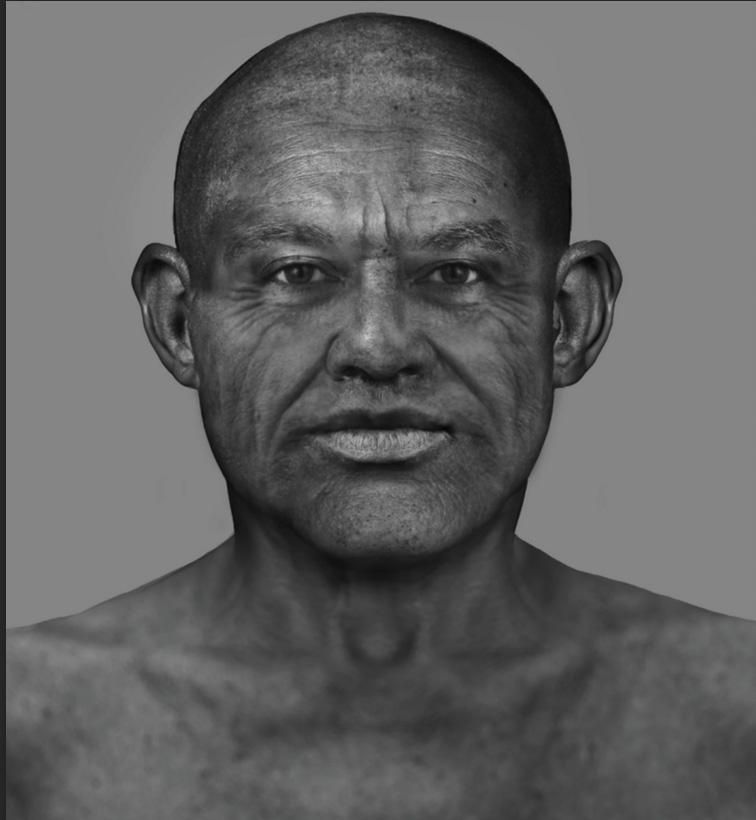

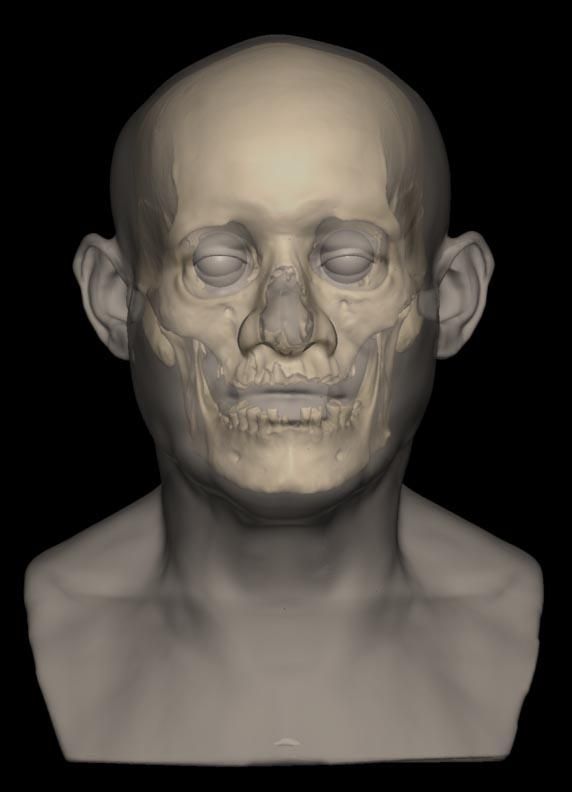

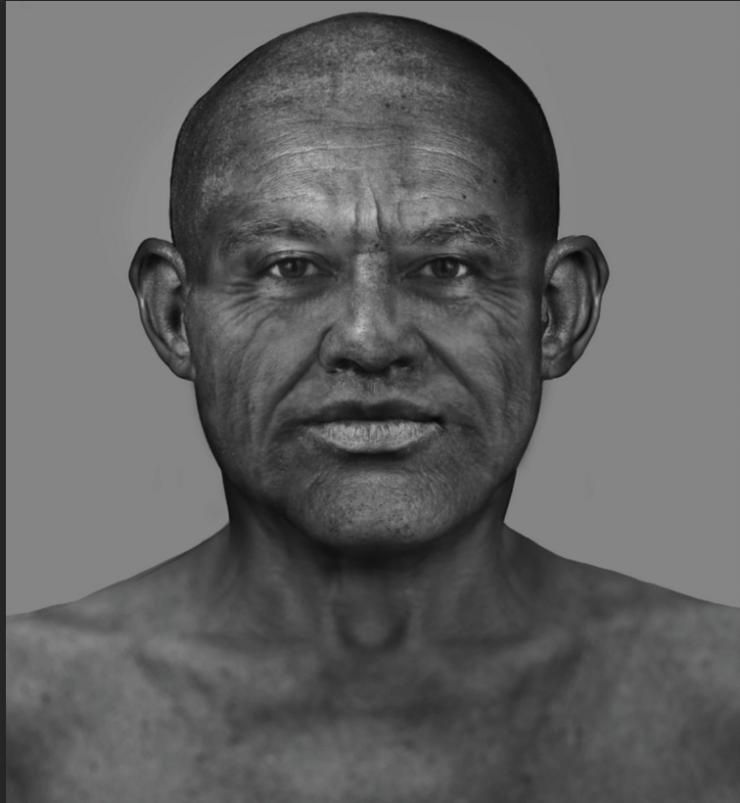

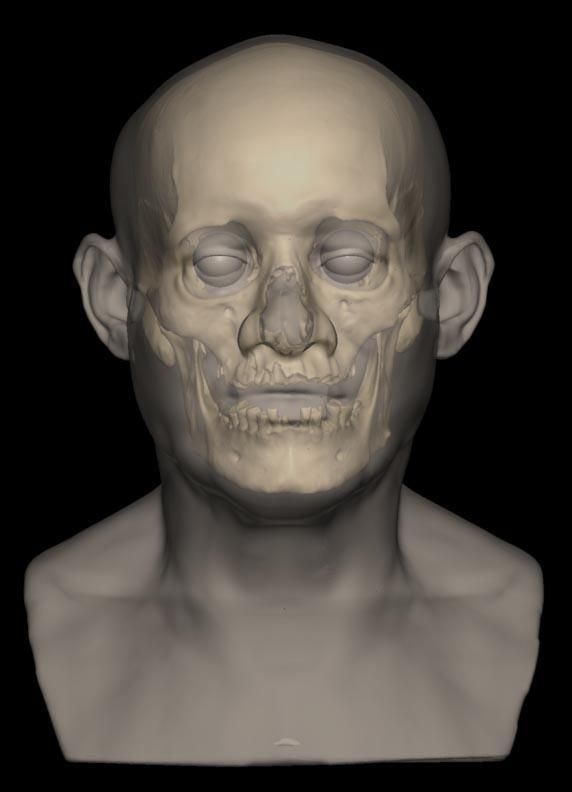

Et un visage esquissé par la science

En parallèle, une reconstruction faciale a été réalisée à partir d’un scanner 3D du crâne, sous la direction de Caroline Wilkinson une anthropologue spécialiste des reconstructions médico-légales. Le visage a été restitué de manière volontairement neutre : en niveaux de gris, sans coloration de la peau, des yeux ou des cheveux, et sans attributs ethniques ajoutés. Cette sobriété vise à éviter toute spéculation ou polémique, dans un contexte où les représentations de l’Égypte ancienne peuvent être régulièrement sujettes à caution.

Une étape fondatrice pour l’archéogénomique de l’Égypte

Au-delà du cas individuel, cette étude marque une étape clé pour la recherche sur le patrimoine génétique de l’Égypte ancienne. Elle ouvre la voie à de futures collaborations internationales, notamment avec des équipes égyptiennes, pour éclairer sur le long terme la diversité des populations à travers les différentes périodes de l’histoire des pharaons.