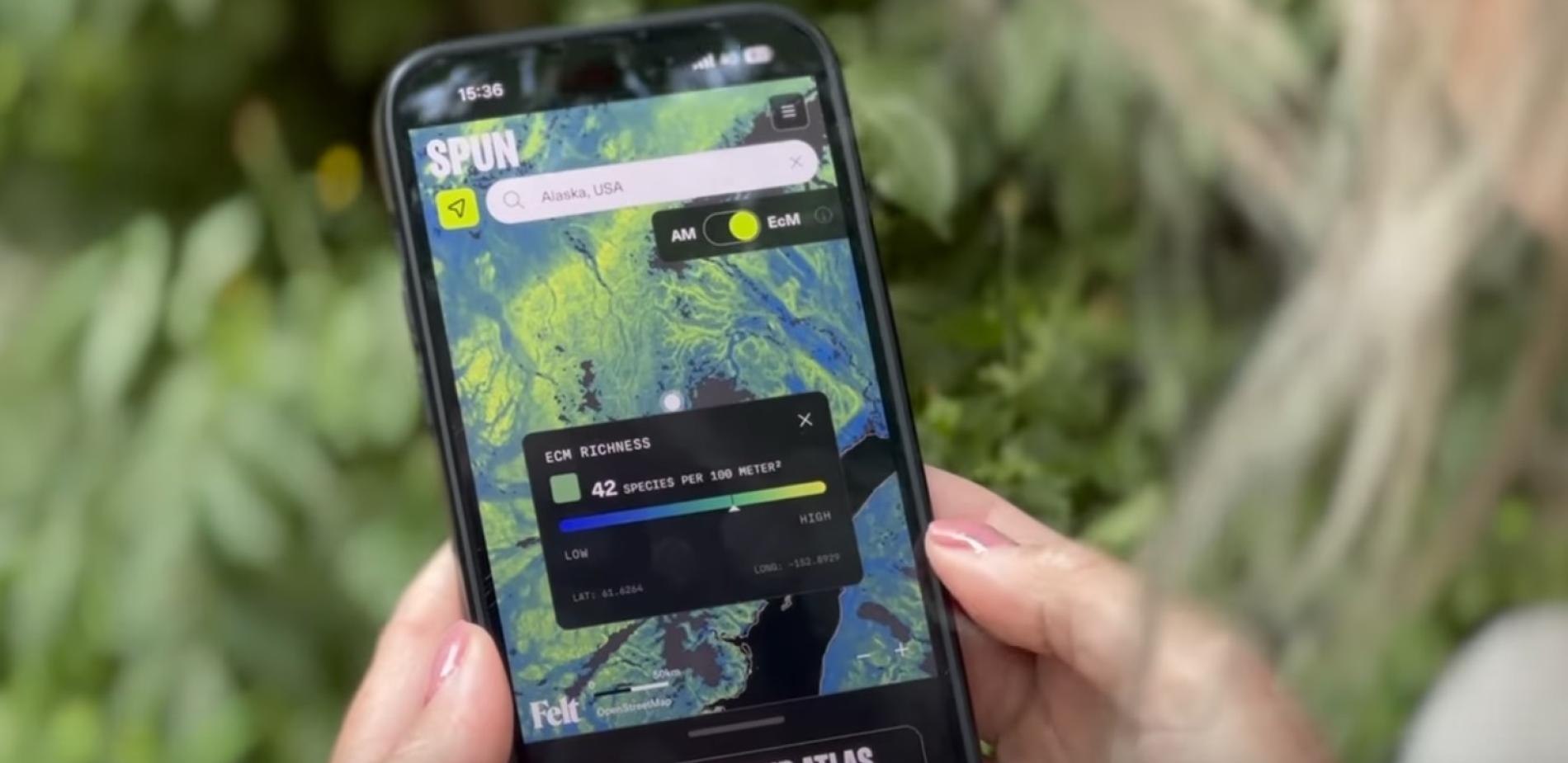

On vient enfin de cartographier le réseau mondial de champignons, et c’est beaucoup plus important qu’il n’y parait. Ce défi colossal a mobilisé des scientifiques du monde entier : ils ont arpenté les quatre coins de la planète, de l’Amazonie à l’Arctique en passant par le Ghana et le désert de l’Atacama, pour enfin répertorier les grands oubliés de notre planète, complètement négligés par les programmes de conservation : les champignons. Comme le dit la biologiste de l’évolution Toby Kiers, « Pendant des siècles, on a cartographié les montagnes, les forêts et les océans. Mais les champignons sont restés dans l'ombre, malgré les fonctions extraordinaires qu’ils assurent pour l’écologie planétaire » Si l’Amazonie et les océans sont les poumons de la planète, les champignons constituent son système circulatoire. Car ce qu’on appelle « champignon » n’est en fait que la partie émergée de l’iceberg, l’organe reproducteur d’un organisme beaucoup plus grand : le mycélium. Des kilomètres de filaments à travers lesquels circulent des nutriments en permanence. Et bien chez certains champignons, ces filaments s’associent carrément aux racines des plantes. Ils forment des réseaux gigantesques qui connectent les plantes entre elles, quelle que soit leur espèce. On appelle ces réseaux les mycorhizes : une symbiose entre des champignons et les racines de plantes. Comme si les plantes étaient des stations de métro reliées par un immense réseau souterrain, où se joue un commerce de ressources essentiel. Les champignons profitent du carbone que fixent les plantes par photosynthèse, et le stockent ainsi dans les sols, et en retour ils fournissent aux plantes des éléments minéraux indispensables comme le phosphore et l’azote. Les champignons mycorhiziens sont donc un énorme puits de carbone, et ce qu’on appelle des « ingénieurs des écosystèmes ». Ils assurent le cycle des nutriments, régulent le climat, favorisent la fertilité des sols, protègent les plantes des pathogènes… Bref, il faut les protéger, et pour ça, il faut déjà savoir où ils sont. C’est la prouesse que vient de réaliser cette équipe internationale : rendre visible ces réseaux souterrains, dont la longueur totale équivaudrait au rayon de notre galaxie. Plus de 400 scientifiques et 96 partenaires, originaires de 79 pays, ont échantillonné plus de 2,8 milliards de séquences d’ADN fongique, provenant de 130 pays différents. Les chercheurs ont ensuite utilisé des algorithmes d'apprentissage automatique pour analyser ces données et prédire la diversité des mycorhizes sur la Terre entière. Résultat : voici la première carte interactive et haute résolution prédisant la biodiversité fongique mycorhizienne de la Terre. Baptisée Underground Atlas (l’Atlas souterrain), cet outil permet d’explorer cette biodiversité méconnue n’importe où sur la planète à l’échelle du km2. Et il s’avère que moins de 10 % des réservoirs clés de cette biodiversité se trouvent dans des zones protégées. Les scientifiques ont aussi appris que les points chauds de la biodiversité mycorhizienne se trouvaient dans les monts Simien en Éthiopie et dans la savane tropicale du Cerrado au cœur du Brésil. Plus que des outils scientifiques, ces cartes vont permettre d’orienter les futurs efforts de conservation, et on l’espère, d’enfin tirer parti des super-pouvoirs des champignons. Tant pour accroître la résilience des écosystèmes face au réchauffement climatique, que pour stimuler la productivité des cultures, ou encore pour régénérer les écosystèmes dégradés. Voilà une solution qui était juste sous notre nez. Enfin, sous nos pieds.