Pandémies : le rôle de l’Homme dans l’évolution de la biodiversité en cause

Publié le - par le blob avec l’AFP

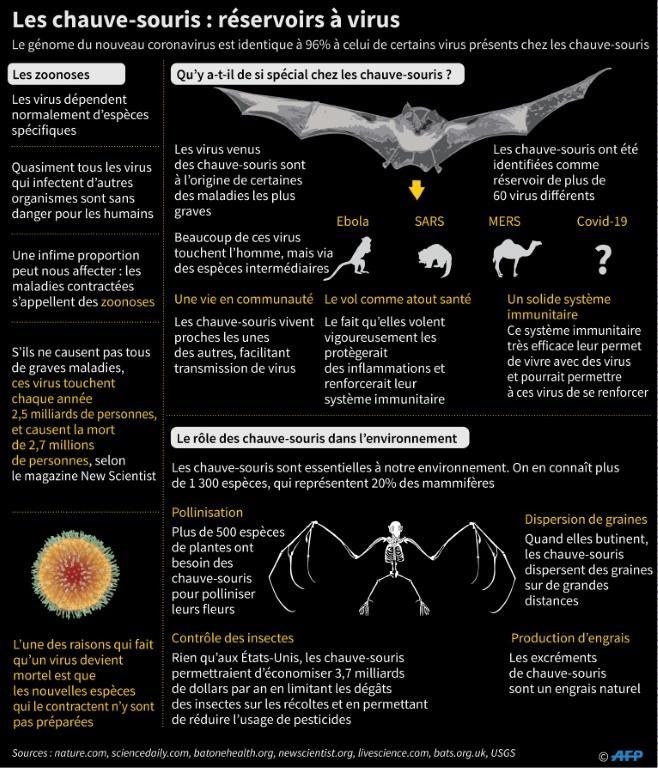

Qu’il vienne d’une chauve-souris ou qu’il ait transité par un pangolin, le coronavirus qui a mis le monde sens dessus dessous et dont le bilan mondial approche les 100 000 morts vient du monde animal, c’est certain. Mais c’est l’activité humaine qui a favorisé son passage à l’Homme, et si rien ne change, bien d’autres vont suivre, alertent des spécialistes.

Les zoonoses, comme on appelle les maladies ou infections qui se transmettent de l’animal à l’humain, n’ont rien de nouveau. Tuberculose, rage, toxoplasmose, paludisme… selon le programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), 60 % des maladies infectieuses humaines ont cette origine. Chiffre qui grimpe à 75 % pour les maladies émergentes : Ebola, VIH, grippes aviaires et autres SRAS ou zika…Or « l’émergence de maladies zoonotiques est souvent associé aux changements environnementaux qui sont habituellement le résultat d’activités humaines, de la modification de l’usage des sols au changement climatique », notait le PNUE dans un rapport de 2016.

« Vu la croissance de la population humaine et son utilisation toujours plus intense des ressources planétaires, la destruction d’écosystèmes de plus en plus nombreux multiplie les contacts » entre espèces, abonde Gwenaël Vourc'h, directrice-adjointe de l’unité d’épidémiologie vétérinaire de l’INRAE, un institut de recherche public français.

En cause, la déforestation pour faire place à l’agriculture, l’élevage intensif dont les animaux peuvent servir de « pont » avec l’humain (notamment en développant des résistances aux antibiotiques couramment utilisés dans l’agriculture industrielle), l’urbanisation et la fragmentation des milieux, qui modifient l’équilibre entre les espèces. Sans compter le réchauffement climatique qui peut conduire certains animaux vecteurs de maladie à prospérer là où ils ne vivaient pas auparavant.

« Le processus qui conduit un microbe, tel qu’un virus, d’une population de vertébrés — chauve-souris par exemple, dans laquelle il existe naturellement — jusqu’aux humains, est complexe, mais causé par l’Homme (…), les actions humaines créant l’occasion pour les microbes de s’approcher des populations humaines », détaille Anne Larigauderie, secrétaire exécutive de l’IPBES, le panel des experts de l’Onu sur la biodiversité.

« La rapidité de modification des espaces naturels ces 50 dernières années est sans précédent dans l’histoire humaine. Et le facteur direct le plus important de ce changement est le changement d’affectation des terres », poursuit-elle. D’ailleurs, au delà de la pandémie actuelle, l’IPBES estime que les zoonoses font quelque 700 000 morts par an.

Une étude de chercheurs américains, réalisée avant l’apparition de l’épidémie actuelle et publiée mercredi, identifie rongeurs, primates et chauve-souris comme hôtes de la majorité des virus transmis à l’Homme (75,8 %). Mais les animaux domestiques sont également porteurs de 50 % des zoonoses identifiées. Et si l’on se concentre sur les espèces sauvages menacées, l’étude montre que celles qui partagent le plus de virus avec les humains sont précisément « celles dont les populations sont en baisse en raison de l’exploitation et de la perte d’habitat ».

« Nous modifions les territoires (…), ce qui augmente la fréquence et l’intensité des contacts entre l’humain et la faune sauvage, créant les conditions idéales pour des transferts viraux », résume Christine Johnson, de l’école vétérinaire de l’université de Californie, qui a dirigé l’étude, faisant écho aux autres expertes.

Stratégies efficaces

La tendance ne devrait pas s’infléchir, prévient Anne Larigauderie, car les modifications d’usage des terres, « combinées aux augmentations en matière d’échanges commerciaux et de voyages » devraient faire augmenter la fréquence des pandémies à l’avenir.

La réponse devra donc être systémique, souligne Gwenaël Vourc'h : « Au-delà de la seule réponse indispensable à chaque épidémie, il faut réfléchir à notre modèle, et notamment repenser notre relation avec les écosystèmes naturels et les services qu’ils rendent ».

« Les stratégies efficaces existent déjà pour contrôler la plupart des zoonoses négligées, la principale contrainte semblant le manque d’investissements, notait déjà le rapport du PNUE de 2016, soulignant que l’intégrité des écosystèmes sous-tend la santé et le développement humain ».