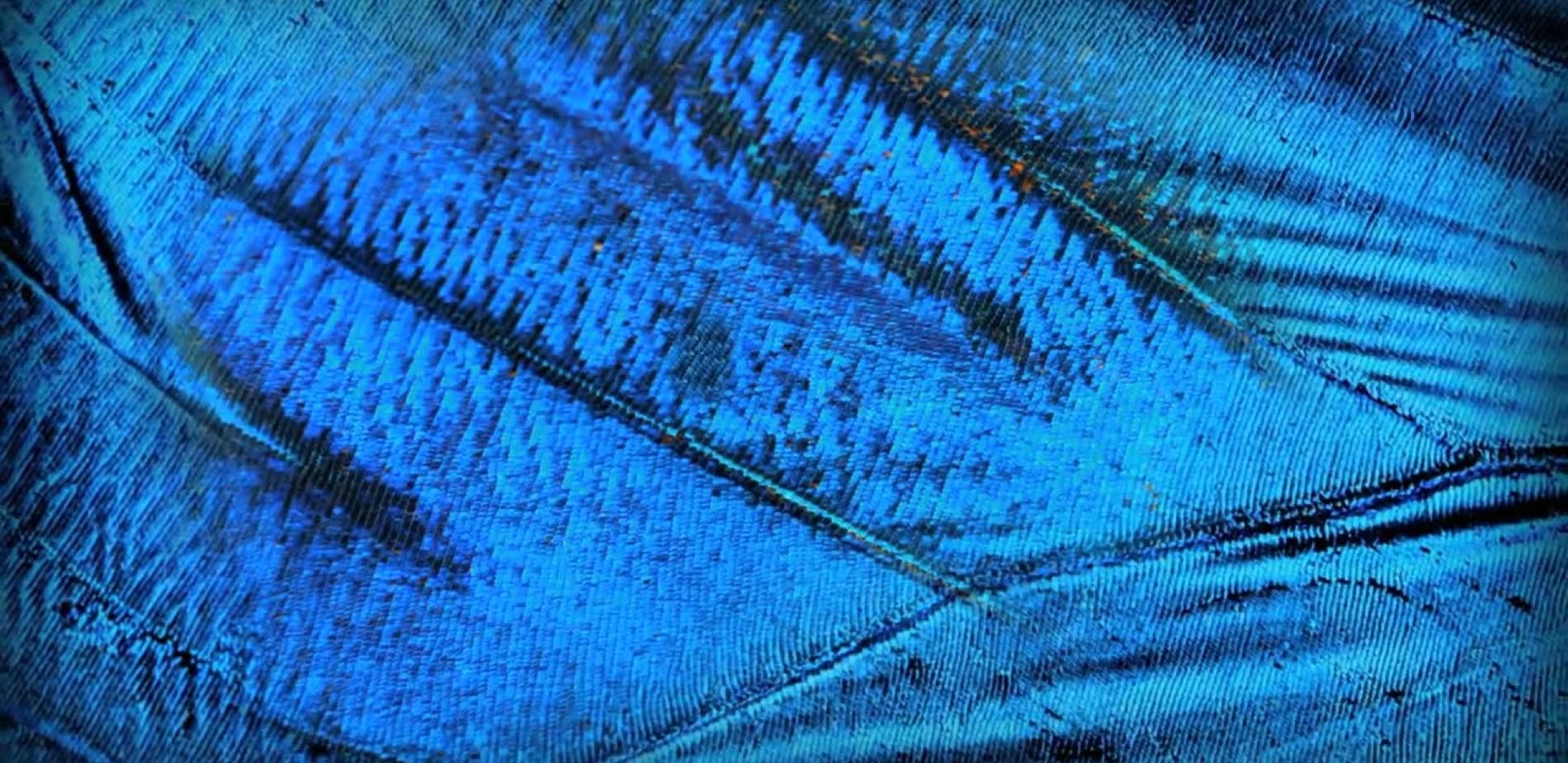

FILM « Un Papillon solaire » Voix off : Il existe dans la nature plus de 100000 espèces de papillons et on pense à tort que cet insecte est très fragile. Le papillon s’est pourtant adapté, depuis des millions d’années, à des climats et des milieux naturels très différents comme par exemple le Morpho qui vit en Amazonie. Le secret de son incroyable couleur bleue réside dans la structure particulière de ses ailes. Cette structure naturelle lui confère de nombreuses autres propriétés qui sont étudiées par une science récente : la photonique. Chercheur : La difficulté de la photonique, c’est qu’il faut structurer la matière à une échelle où on est pratiquement incapable de le faire, où on a longtemps été incapable de le faire alors que la nature fait çà depuis en gros 175 millions d’années. L’idée ici, c’est d’aller chercher dans la nature des structures qu’on est pas encore capable de faire, mais que l’on pourra utiliser à terme. Le Morpho, comme beaucoup de papillon d’ailleurs, il a une structure qui est multi échelle, donc ça c’est un peu une caractéristique des structures naturelles Lui, il est structuré sur cinq niveaux, si vous voulez, de l’aile complète du papillon qui se mesure en centimètres. Sur l’aile, il y a des écailles qui se mesurent en centaines de microns. Sur ces écailles, vous avez des stries, d’un micron à peu près, et puis dans les stries vous avez des lamelles, 100 nanomètres, et c’est là qu’on est dans la photonique, et en dessous vous avez les grosses molécules, les pigments, la chitine, la mélanine. Deux éléments pour fabriquer tout ça : de l’air et de la chitine. Et dans l’air et la chitine, quatre éléments fondamentaux, toujours les mêmes : oxygène, carbone, azote, hydrogène, c’est tout. Et avec tout ça, à cause de cette structure, et bien on fait de l’optique, de la mécanique, de la thermique. On fait toute la physique avec trois fois rien au prix de la complexité. Nous, quand on dépasse 40 degrés, on est mal, mais rien de mortel dans tout ça. Ces animaux là, si leur température dépasse les 40 degrés parce qu’ils absorbent trop, ils n’ont pas tellement de solution, donc ils ont développé une stratégie qui est due à la chitine en particulier. Dès qu’elle est trop chaude, elle se met à émettre dans l’infrarouge plus que ne le ferait un autre élément. Donc, en fait, c’est absolument extraordinaire, dès que le papillon est trop chaud elle se met à rayonner de l’infrarouge et sa température baisse, et dès que la température baisse, il redevient absorbeur et la température monte. Il arrive à se stabiliser à la bonne température qui pour eux est aux alentours de 40° quand il vole, donc une auto-stabilisation si vous voulez qui est le rêve de tout ingénieur Voix off : Nous entrons dans la phase de transition énergétique où nous allons devoir absorber plus d’énergie solaire. Pourtant, la technologie actuelle des panneaux solaires ne leur permet pas encore de résister à de très fortes chaleurs. Chercheur : Donc on va être confronté aux mêmes problèmes que le papillon, que ce soit pour le photovoltaïque ou pour le photothermique. Alors, pour des raisons différentes, les photovoltaïques, leur rendement qui n’est déjà pas énorme diminue quand la température augmente. Une des stratégies serait de les empêcher de devenir trop chauds, et donc par exemple ils se mettent à rayonner dès qu’ils atteignent une certaine température optimale, et dès qu’ils refroidissent, ils redeviennent plus absorbeurs. Dans une autre gamme de température, il ne s’agira pas que les capteurs solaires s’arrêtent à 40°, mais le même processus va se produire à 100° ou 200. Les morphos, ils ont des choses à nous apprendre sur la façon de gérer ça tout seul sans intervention extérieure. C’est une stratégie nouvelle qu’on a trouvé là, indépendamment de la structure ou du matériau. A nous de l’adapter aux températures des capteurs, mais l’idée est là. Donc voyez il n’y a pas que l’application pratique, il y a la stratégie. Voix off : Le morpho, comme d’autres papillons, a développé des stratégies dont les applications sont multiples. Sa couleur, par exemple, n’est pas due à des pigments, mais à la diffraction des rayons lumineux sur ces ailes, ce qui permet d’envisager de nouveaux tissus ou des écrans consommant moins d’énergie.